‘Si un lion pouvait parler, nous ne pourrions le comprendre’

Fin 2009, je pesais un poil plus de 90kg pour 1m76. J’étais gras, massif, épais dans toutes les directions. Ca n’était ni un hasard, ni une surprise – c’était l’aboutissement d’un processus entamé des années plus tôt, où l’indiscipline nourrissait la frustration, la frustration l’estomac, l’estomac les bourrelets, et les bourrelets la haine de soi (GOTO10). J’ai haï mon corps, longtemps, les jambes trop courtes et le cou trop long, les nez tordu, les cheveux indisciplinés, la bouche boudeuse et les yeux noirs qui me donnaient l’air perpétuellement exaspéré (je l’étais). Je l’ai haï, ce corps incapable de séduire et de triompher, et je lui faisais payer sa trahison à coups de cigarettes, de bières, de gras. Ha ! Alors, on fait moins le malin, hein ?

Je savais lire depuis longtemps en entrant au CP, comme il arrive souvent aux petits-enfants d’instituteurs. Je m’ennuyais donc terriblement en classe, puisque je ne comprenais pas comment les autres pouvaient ignorer l’évidence : c’était écrit, bon sang. Un peu avant Noël, il fut décidé de m’évacuer en CE1 pour que j’arrête de troubler la paix de la classe. Or je savais lire depuis un moment, oui, mais pas écrire. J’ai dû apprendre en quelques semaines, pendant les vacances, alors même que j’étais sûrement parmi les gamins qui avaient le plus besoin d’entraînement – j’étais désastreux.

Je faisais des pâtés et des ratures et des trous dans les feuilles, et mes lettres difformes refusaient de rester dans les interlignes. Je devais serrer le stylo si fort pour parvenir à en tirer des mots que mon poignet était endolori au bout de quelques lignes, de sorte que les nombreuses punitions et autres exercices d’écriture qu’on me donnait, en plus d’être indistinguables de mon point de vue, me permettaient surtout de voir ma calligraphie se dégrader ligne après ligne, dans des proportions de plus en plus grotesques.

Ma frustration était terrible, parce qu’il semblait inconcevable d’avoir des mains si maladroites alors que mon esprit était si agile. Il était absurde que les mots me viennent si facilement et que je demeure incapable de les jeter sur le papier à une vitesse satisfaisante.

Je devais bientôt découvrir que c’était strictement la même chose pour le sport. Je ne supportais pas que mon corps refuse de m’obéir sitôt que mes instructions devenaient un peu complexes. Je ne supportais pas de devoir l’exercer pour obtenir de lui quelque chose – une logique qui était tout à fait étrangère à mon esprit, auquel les choses venaient naturellement. Mon corps était manifestement incapable de me suivre, un poids mort à moitié débile auquel j’avais le malheur d’être menotté.

Ecrire, je veux dire l’acte concret consistant à tenir un stylo pour coucher des mots sur le papier, m’est demeuré un supplice physique pendant les dix années qui suivirent, environ. Ca m’a appris la concision, ça m’a appris à écrire sans faire de brouillon et à structurer un texte à la volée, et plus prosaïquement ça m’a appris à être fier d’un « handicap » – j’écrivais mal, oui, mais il était hors de question d’écrire à l’encre effaçable.

Mon père aimait les machines. On a eu très tôt un ordinateur, un énorme clone Amstrad avec écran N&B, qui m’a permis de découvrir le bonheur de la dactylographie. Manifestement, j’avais trouvé ma place : l’ordinateur et les jeux vidéo me fournissaient un endroit où mes mains répondaient enfin à un rythme acceptable. Pour autant je n’ai jamais essayé d’apprendre à programmer en BASIC ou en Pascal. C’était trop compliqué. Ca demandait un effort.

Ma mère aimait les vêtements et haïssait sa propre image. Elle m’a appris à dompter la haine de soi à coups de pantalons merveilleusement bien coupés, d’accessoires discrets et de couleurs choisies avec goût. Elle m’a appris à suppléer aux insuffisances du corps.

La vie a continué comme ça. L’humiliation permanente du sport, de la musique, du dessin, de tout ce qui aurait nécessité de dompter mon corps. Je m’y refusais. S’il ne pouvait pas y avoir d’harmonie, au moins savais-je mon esprit assez fort pour tenir une paix armée.

Je suis devenu mou, indolent. A l’adolescence, une blessure à la cheville m’a privé de sport pendant deux ans : une aubaine. J’ai pu devenir franchement gras.

Il ne faut pas croire. On sait toujours ce qu’il faudrait faire pour mincir – arrêter de manger des quantités énormes et se remuer un peu, dans mon cas -, de même qu’on sait bien que pour apprendre la contrebasse, il faut en jouer plusieurs heures chaque jour pendant des années. On le sait. Simplement on n’est pas prêt à le faire. On n’est pas prêt à abandonner le plaisir immédiat et garanti de la bouffe pour la joie fort incertaine et fort éloignée de la minceur.

Le plus amusant : pendant tout ce temps je pestais contre le dualisme en tonnant des slogans nietzschéens. Tu n’es pas dans ton corps, tu es ton corps !

Je n’ai pas réellement d’explications à offrir sur comment ou pourquoi j’ai changé de perspective, de mode de vie, d’attitude générale, etc.

Un jour j’ai compris que je faisais erreur, voilà tout. Que toute mon agilité intellectuelle était en pure perte si je n’en faisais rien, et que si je devais en faire quoi que ce soit, il allait falloir commencer par apprendre la discipline. J’ai compris que c’était bien beau de savoir ce qu’il fallait faire et de m’en savoir capable, mais que ça n’avait pas grand sens si je ne le faisais pas effectivement. J’ai compris qu’il allait falloir faire un effort.

Alors j’ai entrepris de faire tout ce qui m’avait semblé impossible jusqu’à présent, tout ce qui m’avait fait reculer : arrêter de fumer, mincir, apprendre d’autres langues, apprendre la programmation, écrire, publier, faire du sport.

Quand j’ai repris une activité physique, je me suis tout de même choisi une éthique pour ne pas trahir totalement les idéaux que j’avais professés jusqu’alors. Elle se résumait en deux points : (1) Pas de sport organisé (ni club, ni équipe, ni règles, ni compétitions) (2) Pas de mesure des performances. Ca m’a bien servi jusqu’à aujourd’hui.

En cinq ans, ma perspective générale sur le monde a changé radicalement. Je suis devenu niais. Je passe des heures à regarder le ciel, les arbres, les oiseaux, moi qui aurais fait raser toutes les forêts si ça avait permis d’avoir plus de livres et d’expositions d’art contemporain. Je ne ressens plus le besoin de faire de démonstration de force intellectuelle quand je rencontre quelqu’un, ni de dépenser des sommes folles en vêtements. Il m’arrive parfois de me faire draguer, au bar ou dans la rue ou à la fac – je me trouve alors tout à fait démuni. Les nerds et les intellos sont mes semblables et je préfère toujours leur compagnie, mais j’ai appris à apprécier sans condescendance d’autres vertus que l’intellect et la culture.

Parfois je refais le questionnaire de Proust, pour voir. Ma question favorite est « le don de la nature que je voudrais avoir ». Au fil des années ma réponse a souvent changé : des ailes ; ne plus dormir ; parler toutes les langues. Aujourd’hui je réponds : rugir.

Titre : Wittgenstein

Illustration : Méthode d’écriture, cahier n°8, p. 14

Toutes proportions gardées et comme beaucoup d’autres, je me suis reconnu dans ce texte de Murakami : The Running Novelist

Jour 3

Depuis fin 2013, je développe une application d’analyse textuelle pour un cabinet de conseil. Ils sont venus me chercher au bon moment : j’arrivais en fin de contrat au CNRS et l’ANR suivante ne m’inspirait guère, j’avais envie de redevenir freelance et de quitter Paris. Je voulais de l’opérationnel après trois ans à la fac. J’ai sauté sur l’occasion – j’ai dit adieu à mon bureau de Nanterre et je suis reparti à l’aventure. Je pensais que ça prendrait six mois à tout péter.

J’ai tout fait, tout seul, comme toujours : choix techniques, réalisation du premier proto, transformation en produit robuste, déploiement, tests, doc, etc. La totale. J’ai lu des tutos, des livres, des cours en ligne à ne plus savoir qu’en foutre. Evidemment ça a pris un peu plus longtemps que prévu. Aujourd’hui les semaines et les mois et les heures d’un labeur éreintant portent leurs fruits, ça tourne, on a des clients, tout va bien. Super. Mon premier réflexe : le travail est fait, je peux partir. J’ai annoncé que je passerai le relais dans les mois qui viennent.

Tout plaquer pour repartir à zéro, encore une fois. Je ne sais pas vivre autrement. Cette fois je suis resté jusqu’à ce que ça marche pour me convaincre que je n’étais pas encore en train de craquer dans la dernière ligne droite.

Plusieurs enfants, surtout petits, ça condamne à rationaliser. Il n’y a plus de place pour l’héroïsme, la vie devient une question de logistique. C’est pas bandant mais ça marche.

Il serait désolant que ces innombrables nouveaux départs ne m’apprennent rien sinon des compétences. Cette fois, au lieu de foncer tête baissée, j’ai décidé de réfléchir un peu et d’essayer quelque chose de neuf : je vais accepter de l’aide. Un peu.

Photo : « A technical study of the form toner and its interactions with its containers »

La mauvaise influence

Ce matin j’ai lu Jeux vidéo : hors de contrôle ? d’Olivier Mauco le sourire aux lèvres, parce qu’il m’a permis de revivre quelques épisodes fondateurs de ma jeunesse (Ah ! le gros punk madmaxien des pubs Sega ! Oh ! les couvertures de Player One !), en particulier les paniques morales parallèles causées dans les années 90 par la réalité virtuelle, les anime, le cinéma post-Tarantino et les jeux vidéo, donc.

Pour la réalité virtuelle, je vous renvoie au loooong papier mis en ligne par The Verge il y a quelques semaines, et je vous recommande le livre de Mauco pour une analyse en profondeur du point de vue des jeux vidéo. On reviendra sur les anime dans un prochain épisode d’Archipel. Aujourd’hui je voudrais surtout parler du cinéma, parce que c’est l’aspect qui me touchait le plus viscéralement à l’époque. J’aimais Tarantino et je ne savais pas le défendre. A vrai dire j’aimais l’esthétique cradingue et sanguinolente de tous les films accusés d’esthétiser la sauvagerie et donc de la rendre désirable (Starship Troopers, Tueurs nés, Volte-face, Pulp Fiction côté US, Bernie, Assassin(s), Dobermann en France). Je l’aimais parce que c’était l’époque, parce que c’était la liberté, parce qu’on sentait bien que c’était là que le cinéma d’alors était en train de se jouer.

(Aujourd’hui j’aime toujours Pulp Fiction et Starship Troopers mais j’aurais du mal à leur trouver des points communs sinon qu’ils ne me paraissent guère inciter à la violence. La morale de Pulp Fiction c’est que les truands sont bavards et séduisants, mais finissent toujours, à plus ou moins long terme, par se faire cribler de pruneaux. La thèse de Starship Troopers c’est que l’univers ne se porterait pas plus mal si l’humanité était éradiquée par une nuée d’insectes géants.)

Il faut se souvenir de l’époque. De 1994 à 1999, en gros, le débat était permanent – à l’Assemblée nationale, au 20h, dans la presse hebdo, etc. – est-ce que l’amoralité revendiquée de l’art populaire alimente la violence de la société, en particulier celle des jeunes ? Je ne savais pas articuler ce que je sentais confusément : non. La violence crue des films accusés de corrompre la jeunesse était fascinante, cathartique, drôle, mais certainement pas souhaitable. Elle était fascinante notamment parce que transgressive (et chaque livre consternant de Ségolène Royal et chaque papier outré de Télérama lui donnaient une légimité nouvelle), parce qu’elle semblait enfin réelle, parce qu’elle nous traitait en adultes.

Dans les films de mon enfance, la violence était partout mais elle était cartoonesque, vidée de son impact. Personne ne pissait le sang. Les balles de flingues rataient toujours les artères. Il y avait des mandales à foison mais jamais de trauma crânien. Les films de Tarantino, dans le cadre de leur relecture générale du cinéma de genre, posaient la question des conséquences de la violence des héros – ils nous la collaient sous le nez, en nous refusant le confort d’une justification morale. Tarantino ne justifie jamais rien, et c’est bien ce qui faisait péter des durites à la génération précédente.

Aujourd’hui j’ai plus de recul, d’autres goûts, des enfants à mon tour, et si je fais un examen de conscience je suis bien obligé de reconnaître que les héros de cinéma n’étaient pas sans influence sur moi et mes valeurs lorsque j’étais enfant. Mais si je cherche la source du goût pour les coups de lattes en pleine poire qui ne m’a jamais vraiment quitté, il faut plutôt chercher du côté des films de Schwarzenegger et de Chuck Norris que de celui de Tueurs Nés. Dans les films des années 80, le héros colle des pains à tous ceux qui se mettent sur sa route, mais c’est pour la bonne cause. On a toujours droit à la satisfaction malsaine de voir le méchant se faire tuer de manière plus ou moins spectaculaire par un héros qui conserve néanmoins sa supériorité morale – le méchant a eu la possibilité de se rendre dignement, c’est lui qui choisit chaque fois de ne pas laisser le choix.

Les héros de Tarantino ont le choix, eux.

Si on veut vraiment parler de valeurs renversées et de repères brouillés, sur un plan strictement pratique il me paraît infiniment moins dommageable d’esthétiser la violence que de l’euphémiser – je veux dire de laisser croire qu’on peut simplement assommer quelqu’un d’un coup sur la tête sans conséquences pour sa santé. Et s’il faut aller sur le terrain de la morale, il me semble nettement plus problématique de laisser croire aux enfants que la violence peut se justifier, qu’elle est une réponse acceptable, plutôt que de la montrer pour ce qu’elle est, je veux dire absurde, grotesque, et décidément fascinante.

Allez, je ne résiste pas : une petite digression sur Ken le Survivant.

Ici

Je n’ai jamais éprouvé le moindre attachement pour la région où je suis né et ai passé mes 17 premières années, sinon en creux, par contraste. La première fois où j’ai senti un léger frémissement d’orgueil, c’est quand j’ai découvert qu’ailleurs – à peu près partout ailleurs, en fait – on se battait pour avoir des écoles en langue régionale ou la reconnaissance de telle ou telle spécificité. Du coup je me suis représenté des écoles en patois des Deux-Sèvres ou des costumes traditionnels inspirés par le tourteau fromager, et entre deux éclats de rire hystérique j’ai gagné un respect nouveau pour mon Poitou natal, une région plate et vide, certes, mais lucide.

Tout était mieux ailleurs. Les villes étaient plus grandes, les plages plus ensoleillées, le relief plus vallonné, l’histoire plus glorieuse. Nous on n’avait rien. Des champs de colza à perte de vue, des chèvres, quelques ruines. Pas un spot de surf, pas d’émetteur de radio Nova, rien. Si d’aventure on me vantait les églises romanes ou le marais poitevin, je balayais tout ça d’un revers de la main. J’avais l’impression d’entendre les fanfaronnades habituelles sur l’espace maritime de la Frrrrance, l’exceptionnelle diversité de ses paysages ou le rayonnement universel de sa culture, mais encore réduites dans leurs ambitions. Même ce qui plaisait à d’autres ne parvenait pas à me convaincre – pour qui a vu Belle-Île ou Noirmoutier, la mode de l’île de Ré paraît loufoque.

Mon lycée aurait dû s’appeler Michel Foucault – il était né à quelques kilomètres de là et venait de mourir au moment de la création de l’établissement. Les profs n’ont finalement pas voulu. C’était les 80s : même chez nous c’était fini la French Theory et le structuralisme. Quand j’ai appris l’anecdote, à 20 ans, je leur en ai voulu. J’aurais tant aimé savoir plus tôt qu’un Michel Foucault avait pu sortir de Vendeuvre-du-Poitou.

Quand nous sommes partis nombreux faire nos études à Paris, colonisant le quart nord-est de la ville, le nationalisme poitevin était devenu une sorte de running gag. La vie politique française était dominée par Jean-Pierre Raffarin et Ségolène Royal, deux figures locales : nous pouvions à bon droit faire de Poitiers le centre de l’univers.

Quand Lonely Planet a classé le Poitou-Charentes parmi les dix régions du monde à découvrir, on a ri, mais ri !

La maison que j’habite aujourd’hui était celle de mes parents, mais ce n’est pas une maison d’enfance. Quand j’étais enfant on n’avait pas de maison de vacances, on avait un voilier. J’y ai passé mes 18 premiers étés, jusqu’à ce qu’il m’apparaisse plus désirable de passer les vacances à m’ennuyer avec mes amis qu’à m’engueuler avec mes parents.

Deux ans plus tard, les problèmes de dos de ma mère étaient devenus si sévères qu’elle ne pouvait plus faire de bateau. La mort dans l’âme, mon père a vendu son fidèle Kelt et mes parents se sont mis en quête d’une maison. Ils en ont trouvé une au bord de la mer, à quelques kilomètres du port d’attache du bateau, histoire de ne pas perdre tous les repères d’un seul coup.

Chaque année à Paris, Rouen ou Toulouse j’attendais le 15 mai comme on attend Noël, et chaque année j’étais déçu : le soleil ne venait pas, ou bien il était trop violent, ou bien il y avait trop de vent, en tout cas quelque chose n’allait pas. J’avais l’impression de jouer de malchance – où était le printemps, la saison des fêtes où tout arrive, des nuits fraîches et des feux de camp, des échanges scolaires et de l’aventure ?

Au bout d’un moment j’ai compris qu’un certain nombre de choses que je tenais pour normales et acquises étaient peut-être bien des spécificités de l’endroit où j’avais grandi, des habitudes tenaces, et qu’elles me manquaient sitôt que j’en étais privé. Les mois de juin et septembre idéalement ensoleillés, donc, la pierre grise des maisons, la pluie rare, l’absence de régionalisme, le peu d’intérêt pour le football, les rapports humains fondés sur la discrétion et la tolérance, sans familiarité ni méfiance.

La Rochelle c’est Poitiers en plus riche, plus chic, plus ensoleillé, et c’est au bord de la mer. Si on ajoute à ça le fait que je dois passer chaque matin en allant bosser le long du bassin où se trouvait le bateau de mes parents, puis devant le petit restau où on mangeait rituellement au début et à la fin de chaque été, on comprendra aisément mon inconfort : je n’ai pas eu à faire l’expérience de la déception qui accompagne nécessairement le retour. J’ai laissé à Poitiers tous les souvenirs déplaisants, et je me suis installé dans une version remasterisée de mon enfance, où tout est beau et plaisant, lisse, propret, et fort opportunément dépourvu de toute personne que j’aurais connu ‘avant’.

Je serais bien en peine de me plaindre, mais j’aimerais bien ne pas oublier, pour autant.

L’ironie de la situation ne saurait m’échapper totalement qui fait de moi, pour une fois que j’arrive à aligner plus de quelques pages sur un sujet, un auteur parlant de sa région, de son terroir, de son enfance, après avoir passé mon adolescence et ma vie de jeune adulte à dégoiser sur ladite région et ledit terroir, maudissant les écrivains régionalistes et aspirant, plus que tout, à un universalisme cosmopolite.

Photo : Poitiers from afar par Cédric Delalande

Les Voyages Extraordinaires

Ces dernières semaines, j’ai posté sur Archipel deux longs textes intitulés ‘Les Voyages Extraordinaires’.

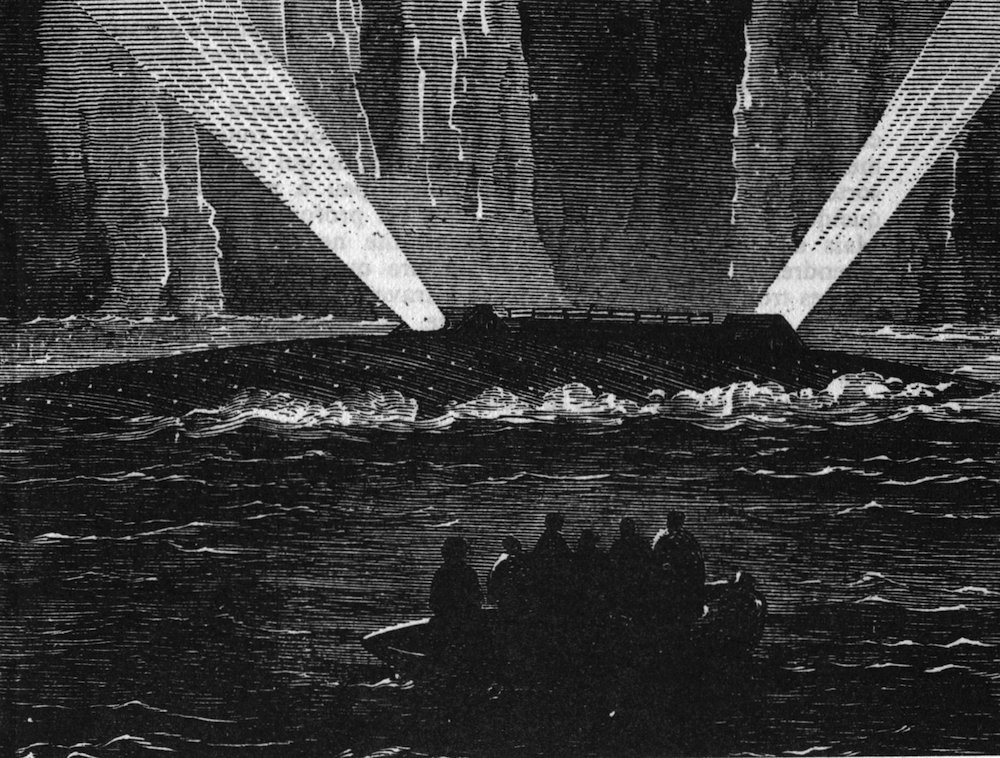

Le voyage aller raconte comment la culture populaire occidentale est arrivée au Japon à l’époque de Meiji, dans les dernières années du XIXe siècle, au travers de l’histoire d’un traducteur particulièrement créatif et prolifique, Kuroiwa Ruiko.

Le voyage retour a lieu un siècle plus tard : Jules Verne, arrivé au Japon dans les années 1870, décide de repartir en sous-marin intergalactique et d’atterrir directement dans ma télé, entre Olive & Tom et Princesse Sarah. Le choc est rude.

Bonne lecture !

Illustration : Gravure de Jules Férat pour L’Île mystérieuse

Le vélo

Je me déplace à vélo. Dans la région où j’habite, ça paraît le choix le plus raisonnable : le relief est inexistant, il fait plutôt beau, il y a des équipements cyclables décents. Je prends donc mon vélo pour faire les courses, aller travailler, et amener mes enfants à la crèche et à l’école – qu’il pleuve, neige ou vente, puisque je n’ai pas de voiture.

J’ai un vélo pliant. Dans le train, dans le bus, dans la rue, les gens ne peuvent pas s’empêcher de m’en parler. Ils veulent savoir combien ça pèse (12kg, comme un vélo normal – légère déception), si ça va vite (tout dépend de vos cuisses – incertitude), combien il y a de vitesses (six – regain d’intérêt), où je l’ai acheté (à Paris – je m’apprête à préciser mais ça leur suffit, tout est rentré dans l’ordre, c’est un vélo de Parisien) — et enfin la question qui ne manque jamais de venir, ils veulent savoir si ça coûte cher (oui, très – outrage franc et massif, comme si je les avais fait marcher).

En société, les gens sont mal à l’aise. Le sujet du vélo finit toujours par venir sur la table et ils ne savent pas comment en parler. A la différence des végétariens, personne ne m’agresse franchement. Personne ne se sent mis en cause dans son automobilisme par mon vélo, faudrait pas déconner non plus. Simplement, les gens sont mal à l’aise. C’est un peu comme si j’avais une difformité, mettons un bras plus long que l’autre, une infirmité pas franchement handicapante mais bizarre et qu’il serait tout de même plus convenable, plus responsable, plus adulte de faire opérer, histoire d’avoir enfin les deux bras de la même longueur, comme tout le monde.

Il y a chez mes interlocuteurs de l’incompréhension, peut-être de la pitié. J’explique que je trouve les voitures incroyablement dangereuses, bruyantes, inefficaces, polluantes. Ils ne veulent pas me froisser alors ils me proposent des alternatives : un scooter ? une 125cm3 ? un Solex, peut-être ? n’importe quoi, en fait, du moment que c’est motorisé. L’idée d’un adulte non motorisé est insupportable.

Parfois c’est un peu plus désagréable. On me demande, avec un sourire narquois, comment je fais les jours de pluie (j’ai une veste imperméable), comment je ferais pour amener mon enfant à l’hôpital s’il se cassait une jambe (j’appellerais une ambulance – et j’espère que vous en feriez autant), comment je compte ramener mes meubles d’Ikea (je les fais livrer), comment je pars en vacances (en train). Ce sont les mêmes gens qui vivent comme une attaque personnelle le fait qu’on puisse ne pas regarder la télévision.

Depuis cet été, j’ai aussi un vélo hollandais pour transporter mes enfants. Il est équipé comme un moederfiets, avec un siège au guidon et un sur le porte-bagages. Il a fallu le faire venir de Hollande. Ici, les vélocistes ne vendent que de gros VTT et des trucs en carbone pour faire du triathlon. Ils m’ont fait les gros yeux quand je leur ai expliqué ce que je cherchais. Ca n’existe pas, ça, monsieur. On ne transporte pas ses enfants à vélo. Il faut une voiture.

Il a fallu que j’aille au meeting de Paris Cargo Bikes pour pouvoir enfin essayer des vélos de transport de charge, découvrant au passage la variété incroyable des modèles disponibles – birporteurs, triporteurs, long tails, petits bolides, gros tanks, il y en a pour tous les goûts. Je n’ai pas vu de Workycles – j’irai avec le mien l’an prochain.

Dans les discussions, ce qui revient toujours, c’est le fric. On m’explique que c’est trop cher, qu’avec 1000 ou 2000 euros on peut s’acheter une voiture, et que c’est donc beaucoup trop pour un vélo. Or l’argument est absurde. Aujourd’hui j’ai effectivement des vélos particulièrement chers, et n’importe qui pourrait se payer les mêmes (et quantité d’accessoires) avec ce qu’il dépense chaque année pour sa voiture en assurance et en entretien et en parking (sans même parler de l’essence, parce que ce serait cruel). Et si ça vous défrise pour le principe d’avoir un vélo à 1000 euros, eh bien achetez-en un moins cher. Il y a quatre ans, j’ai acheté un MBK à 40 euros sur le bon coin, et il roule toujours très bien. Entre les deux, il y en a vraiment à tous les prix.

Enfin il y a le gros pavé. Les gens n’aiment pas les cyclistes. Les cyclistes sont ridicules, sans gêne, quand ils ne sont pas dangereux. Il y en a un qui m’a sauvagement sonnetté hier ! Ils ne mettent pas leur gilet jaune ! J’en ai même vu qui grillaient les feux rouges ! Ils ne doivent leur survie qu’à la prudence des automobilistes !

Je pourrais vous dire que je respecte le code de la route. Qu’il arrive régulièrement que des automobilistes me klaxonnent, me collent et fassent mine de me renverser pour m’inviter à monter sur le trottoir, où je me fais alors vertement tancer par les piétons. Je pourrais vous parler des portières ouvertes en pleine gueule, de la faible proportion d’automobilistes conscients qu’ils disposent de clignotants. Je pourrais vous raconter les nombreux piétons qui se sont pratiquement jetés sous mes roues, sortis de nulle part, faute d’avoir vérifié que personne n’arrivait avant de traverser n’importe où. Je pourrais mais je sens bien que vous n’en concluriez pas pour autant que les automobilistes et les piétons sont tous des fous dangereux qui ne doivent leur survie qu’à la prudence des cyclistes.

A la place je vous propose cette histoire : un immigré, un ouvrier et un banquier sont assis autour d’un paquet de gâteaux. Le banquier prend tous les gâteaux sauf deux et dit à l’ouvrier : « Attention, mon vieux. J’ai bien l’impression que cet immigré veut te piquer un de tes gâteaux. »

La proportion

« Je ne dis pas non, répondit Swann étonné. Ce que je reproche aux journaux c’est de nous faire faire attention tous les jours à des choses insignifiantes tandis que nous lisons trois ou quatre fois dans notre vie les livres où il y a des choses essentielles. Du moment que nous déchirons fiévreusement chaque matin la bande du journal, alors on devrait changer les choses et mettre dans le journal, moi je ne sais pas, les… Pensées de Pascal! (il détacha ce mot d’un ton d’emphase ironique pour ne pas avoir l’air pédant). Et c’est dans le volume doré sur tranches que nous n’ouvrons qu’une fois tous les dix ans, ajouta-t-il en témoignant pour les choses mondaines ce dédain qu’affectent certains hommes du monde, que nous lirions que la reine de Grèce est allée à Cannes ou que la princesse de Léon a donné un bal costumé. Comme cela la juste proportion serait rétablie. »

Est-ce toujours une île si on construit un pont ?

Un inventeur mégalomane qui fait travailler des hordes de femmes nues sur une île, asservit la nature et fait peur aux paysans du coin ? Le tout littéralement face aux bureaux d’une entreprise où Rampo a travaillé ? Aucun doute possible, Mikimoto Pearl Island a bien inspiré l’Île Panorama

A lire sur Archipel : L’île du Dr Mikimoto

Le politiquement correct

Mon fils a deux ans et demi. Quand on marche ensemble, je suis obligé de lui tenir la main pour éviter qu’il ne se rue dans les passants ou sous les roues de la première voiture venue. Ca l’ennuie beaucoup. Il crie souvent à l’injustice.

En Norvège, on a le droit de faire du camping sauvage. Les gens sont respectueux des lieux, nettoient derrière eux, évitent de foutre le feu, etc. Je trouve ça merveilleux, mais je suis forcé de reconnaître que ça ne marcherait pas en France, quand je vois (par exemple) l’état d’un jardin public après la fête des voisins. Il faut commencer tout petit.

Ca m’ennuie de ne plus oser faire de blagues sur le viol, les Talibans, la trisomie, que sais-je. Surtout dans les espaces à la fois familiers et publics des réseaux sociaux. Je me surprends à prendre des précautions oratoires empreintes d’une pudibonderie que ma morale réprouve. Mais en dernière analyse, je suis bien obligé de reconnaître que je préfère être du côté des cul-serrés que de celui d’Eric Zemmour.

Oui, ça fait chier de ne pas pouvoir déconner comme on veut, mais c’est tout ce que mérite la bande de malappris que nous sommes. Le politiquement correct, c’est le code moral d’une société incapable d’avoir de l’honneur.

Illustration : ‘La chaîne est rompue‘ par Thomas Valadon

L’ombre de Rampo

Intrépides lecteurs, merci de votre patience. Après plusieurs semaines de travail silencieux, à l’exception d’un petit détour par Prague, j’ai enfin mis en ligne un nouvel épisode d’Archipel. Une jeunesse japonaise s’intéresse à l’enfance et aux débuts d’Edogawa Rampo, dans le Japon nihiliste et ravagé des années 20.

La suite arrive en début de semaine prochaine. D’ici là, bonne lecture.

(Je profite de l’occasion pour vous remercier de vos réactions enthousiastes à la lecture des premiers textes. Je vous préviendrai quand vous pourrez commencer à m’envoyer de l’argent, des contrats juteux et des caisses de champagne. D’ici là, vous pouvez commencer par m’envoyer des lecteurs.)

Photo : Stephen Cairns