Traduire

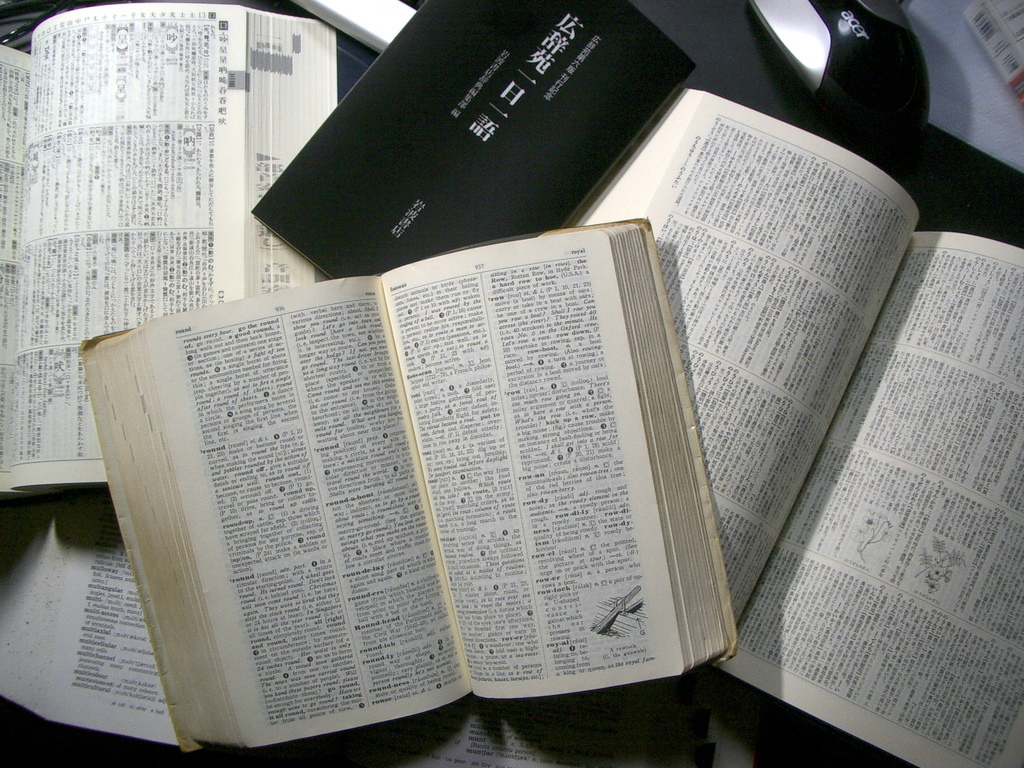

Au début je prends beaucoup de notes. Je suis mal à l’aise, je ne trouve pas le bon ton. Tout est maladroit, robotique, je me sens à l’étroit dans les vêtements d’un autre. (Il faut penser aux premiers instants d’un épisode de Code Quantum). J’ouvre douze dictionnaires, je m’interroge sur tel ou tel terme. Je vois les pourcentages grimper leeeeentement. Ces premiers 5 ou 10% sont un calvaire.

Et à un moment, inexplicablement, le déclic se fait : soudain ça coule de source. Je suis entré en trance. Je suis un formateur Six Sigma, un délégué syndical qui parle au comité d’entreprise, un analyste qui fignole son rapport, un markéteux qui vante ses serveurs cloud ou ses solutions CRM ou que sais-je encore. Tant que je ne butte pas sur un mot incompréhensible ou une structure que je ne parviens à retourner instantanément, je pisse de la copie résolument absurde sans jamais prendre le temps de lire la phrase entière avant de commencer à taper ma traduction. En forme, je peux cracher 1000-1500 mots à l’heure. J’ai le sentiment de me répéter sans cesse mais je m’assois dessus – pas le temps de regarder en arrière, il faut foncer tant que mes doigts me portent. Parfois j’invoque le petit bloc-note situé dans un coin de l’écran pour noter un truc qu’il faudra harmoniser à la relecture, mais c’est très bref. Il ne faut surtout pas perdre le rythme.

Si je parviens à rester concentré suffisamment longtemps, je traverse à bride abattue l’horreur du désert qui va de 40 à 60%, ce moment où la moitié, si symbolique, si longtemps attendue comme une libération, n’en finit jamais de venir ni de se terminer. A 40% on est presque à la moitié, allez, viens quoi, c’est bon c’est pareil. Et de là, on reste englué à mi-parcours pendant un temps interminable, jusqu’à ce qu’à 60%, la moitié soit vraiment passée ; et là on réalise qu’au prochain virage on sera aux deux tiers, et de là, et de là…

Malheureusement c’est aussi le moment où la fatigue commence à prendre le dessus. A chaque nouvelle ligne ou presque, je laisse tomber les mots avec lesquels je jonglais si aisément, il y a quelques minutes encore. Des lettres oubliées attendent plusieurs mots avant de se décider à quitter enfin mes doigts gourds – il serait absurde de copier-coller une lettre, alors j’efface tout et je recommence. Les rendements décroissants sont déjà là mais je ne veux pas les voir. Il faut finir, coûte que coûte (quand on traduit on est toujours en retard).

A ce moment je ne prends plus guère de notes, sinon un « 924: Yeurk » pour me rappeler qu’il faudra avoir honte, à la relecture, des immondices que j’ai osé écrire dans ce segment. C’est le moment où, balayant tous mes principes, j’écris des « implémenter » et des « experts métier » sans autre réaction qu’un vague rictus de dégoût. J’enchaîne les petites lâchetés et les renoncements et ça ne me tourmente guère – parce qu’il faut finir.

[Il y a peut-être là comme une leçon cachée, Martin, sur tes grands principes et tes projets jamais terminés. Cherche bien.]

Le lendemain matin, levé avant l’aube pour relire, harmoniser, packager et envoyer le tout avant la deadline, je suis calme. Le travail est fait. Les périphrases absurdes que j’avais pondues la veille se dénouent comme par magie, les maladresses disparaissent. Le boulot est oublié, on peut passer à autre chose.

Photo : life with dictionaries de Hirohaki Maeda