Une question de perspective

Premier mercredi de septembre. Les touristes sont partis mais l’été a décidé de rester pour un dernier verre. J’en profite pour aller déjeuner sur la plage, dans une espèce de paillote branchée qui jouxte l’école de kitesurf (I shit you not), l’une et l’autre tenues par des jeunes gars stylés et barbus comme dans une pub Quicksilver.

Me voilà bientôt installé seul en terrasse avec mon bouquin, la plancha chauffe, le soleil brille, juste un peu de vent, bref tout serait parfait s’il n’y avait pas ce type qui tient la jambe du patron de la paillote. Il a une petite cinquantaine, un t-shirt noir qui camoufle mal son bide, les cheveux blancs et en brosse – il me fait penser à un expat’ revenant d’Afrique, avec son air de baroudeur pas trop fin. C’est une vraie pipelette, on n’entend que lui (et puis, soyons honnête, quand je suis seul au bar ou au resto, je n’aime rien tant qu’écouter les conversations des autres).

Manifestement le type connaît le tenancier de la paillote, au moins un peu. Il est sans doute restaurateur lui aussi parce qu’ils parlent affaires – si ça a marché cet été, qu’est-ce qui s’est le mieux vendu, etc. Rapidement, les intentions du baroudeur se précisent : en fait il a acheté un barbecue trop gros pour son resto, et il est venu pour essayer de le fourguer au type qui tient la paillote. L’autre ne répond guère. Les gars de l’école de kitesurf proposent 50 euros pour déconner.

Quand il devient clair que personne n’en veut, de son barbecue, le baroudeur enchaîne sur la dureté du métier de restaurateur en zone touristique : on perd de l’argent si on ouvre l’hiver, on est écrasé de charges, etc. Le type de la paillote lui dit qu’il ne va peut-être pas nous faire chialer non plus, puis sort mettre mes sardines sur la plancha enfin chaude (Ah !).

Quand il revient avec mon assiette, Bob l’aventurier a un nouveau truc à lui raconter.

« Ah et puis si tu veux je connais une super pute.

– Ah euh-

– C’est dans une résidence vers la gare, là, tu tournes à gauche au feu et c’est là. Même pas un hôtel, non c’est cool. C’est deux Brésiliennes, bon surtout une, et vraiment elle est nickel. Plutôt que de te faire chier avec une maîtresse, .

– …

– Non parce que sérieux, tu veux te faire une nana, tu vas au moins l’inviter au resto, non ?

– OK c’est bon je vois où tu veux en ven-

– Et attention, c’est une belle nana, hein. Et une bonne baiseuse. Oh ça oui, une bonne baiseuse !

– …

– C’est une étudiante, elle en France pour 4 mois, elle se fait un peu de fric. Boh et comme elle me dit, elle choisit ses clients.

– …

– T’as envie de baiser, paf t’appelle et c’est bon, tu te pointes. Pas besoin de se faire chier. Pis c’est pas trop cher. Bon, 80 boules, quoi.

– …

– Des fois je prends sa copine aussi pour me faire une ‘touze. C’est cool. Attention je paye, hein.

– …

– Une fois en sortant j’ai croisé Jean-Yves, il comprenait pas ce que je foutais là mais je l’ai baratiné, il y a vu que du feu ! Comme c’est pas un hôtel, insoupçonnable ! Ha ! »

J’ai payé mes sardines et je suis parti à toute vitesse sur mon petit vélo, en repensant à ce texte-là :

Dans ma valise pour aller bosser, j’ ai un tas de capotes, des mouchoirs (BEAUCOUP de mouchoirs), du bain de bouche, des bonbons, des médicaments, du lubrifiant, des chaussures à talons immenses et des fringues et de la lingerie « érotique » (vulgaires et mal coupés)

Là encore, c’est avec le temps que c’est venu. Au début, je pensais bien sur aux capotes, mais pas du tout aux mouchoirs ou au bain de bouche.

Je ne réalisais pas en fait.

Pour les fringues, disons que c’est un genre d’investissement. Comme on refait la moquette ou les peintures dans un restaurant, ben là, c’est pareil.

Vu que je me suis constituée un noyau d’ habitués, je tiens à le garder.Alors j’entretiens le truc.A quelques minutes de recevoir ou d’ aller à la rencontre d’ un client, j’enfile de la coke et de la came. Plein.

Je ne peux plus le faire une fois qu’ ils sont là.

Je ne dois surtout pas me faire griller que je suis une camée notoire. Parce que les clients de putes, c’est des gens gentils. Ils ne vont pas chez les putes macquées (mais ça tourne quand même à plein régime), ils ne financent pas la drogue des toxicos (si ils avaient une droguée en face d’ eux, ils le verraient), et ils sont toujours gentils-propres-respectueux-et-plein-d’autres-trucs-qui-sont-juste-évident-mais-qui-semblent-mériter-un-cookie-à-leurs-yeux. »

Photo par Jeanne Menj

Traduire

Au début je prends beaucoup de notes. Je suis mal à l’aise, je ne trouve pas le bon ton. Tout est maladroit, robotique, je me sens à l’étroit dans les vêtements d’un autre. (Il faut penser aux premiers instants d’un épisode de Code Quantum). J’ouvre douze dictionnaires, je m’interroge sur tel ou tel terme. Je vois les pourcentages grimper leeeeentement. Ces premiers 5 ou 10% sont un calvaire.

Et à un moment, inexplicablement, le déclic se fait : soudain ça coule de source. Je suis entré en trance. Je suis un formateur Six Sigma, un délégué syndical qui parle au comité d’entreprise, un analyste qui fignole son rapport, un markéteux qui vante ses serveurs cloud ou ses solutions CRM ou que sais-je encore. Tant que je ne butte pas sur un mot incompréhensible ou une structure que je ne parviens à retourner instantanément, je pisse de la copie résolument absurde sans jamais prendre le temps de lire la phrase entière avant de commencer à taper ma traduction. En forme, je peux cracher 1000-1500 mots à l’heure. J’ai le sentiment de me répéter sans cesse mais je m’assois dessus – pas le temps de regarder en arrière, il faut foncer tant que mes doigts me portent. Parfois j’invoque le petit bloc-note situé dans un coin de l’écran pour noter un truc qu’il faudra harmoniser à la relecture, mais c’est très bref. Il ne faut surtout pas perdre le rythme.

Si je parviens à rester concentré suffisamment longtemps, je traverse à bride abattue l’horreur du désert qui va de 40 à 60%, ce moment où la moitié, si symbolique, si longtemps attendue comme une libération, n’en finit jamais de venir ni de se terminer. A 40% on est presque à la moitié, allez, viens quoi, c’est bon c’est pareil. Et de là, on reste englué à mi-parcours pendant un temps interminable, jusqu’à ce qu’à 60%, la moitié soit vraiment passée ; et là on réalise qu’au prochain virage on sera aux deux tiers, et de là, et de là…

Malheureusement c’est aussi le moment où la fatigue commence à prendre le dessus. A chaque nouvelle ligne ou presque, je laisse tomber les mots avec lesquels je jonglais si aisément, il y a quelques minutes encore. Des lettres oubliées attendent plusieurs mots avant de se décider à quitter enfin mes doigts gourds – il serait absurde de copier-coller une lettre, alors j’efface tout et je recommence. Les rendements décroissants sont déjà là mais je ne veux pas les voir. Il faut finir, coûte que coûte (quand on traduit on est toujours en retard).

A ce moment je ne prends plus guère de notes, sinon un « 924: Yeurk » pour me rappeler qu’il faudra avoir honte, à la relecture, des immondices que j’ai osé écrire dans ce segment. C’est le moment où, balayant tous mes principes, j’écris des « implémenter » et des « experts métier » sans autre réaction qu’un vague rictus de dégoût. J’enchaîne les petites lâchetés et les renoncements et ça ne me tourmente guère – parce qu’il faut finir.

[Il y a peut-être là comme une leçon cachée, Martin, sur tes grands principes et tes projets jamais terminés. Cherche bien.]

Le lendemain matin, levé avant l’aube pour relire, harmoniser, packager et envoyer le tout avant la deadline, je suis calme. Le travail est fait. Les périphrases absurdes que j’avais pondues la veille se dénouent comme par magie, les maladresses disparaissent. Le boulot est oublié, on peut passer à autre chose.

Photo : life with dictionaries de Hirohaki Maeda

Les travaux

Faire des travaux chez soi oblige à produire en rafale des jugements de goût : il faut choisir des couleurs, des matériaux, des dimensions ; choisir son parquet, son carrelage, son escalier, tout, jusqu’aux putains de prises électriques et d’appuis de fenêtre. La promesse : après une vie passée chez ses parents ou dans des appartement loués, c’est le moment d’avoir ce qu’on veut, l’occasion de s’exprimer, bref, d’être un individu. Or le bon goût c’est comme l’humour, tout le monde est persuadé d’être mieux doté que la moyenne.

Pour ma part, ça a été l’occasion de prendre position sur la question des matériaux (et donc sur celle de l’ornement). Je me fous bien des matériaux nobles, simplement je crois qu’un matériau ne doit pas s’excuser d’être ce qu’il est, alors je ne veux pas de carrelage imitation parquet ou de stratifié aspect azuléjos ou de dalles en grès effet béton ciré, ou quelque autre hybride absurde et vaguement répugnant. Voilà ma position. Je pensais qu’elle était simple, honnête, fédératrice, pour tout dire conformiste – tant les magazines et les blogs de déco regorgent de bois brut, de béton nu et de poutrelles métalliques. Apparemment non.

Pour la cuisine, je voulais du carrelage petit et coloré, et partout j’ai vu des rayons entiers d’immenses dalles grises en faux béton, et chaque fois j’ai dû écouter des vendeurs m’expliquer qu’il n’y avait que ça, que c’était la mode, que ce serait très beau chez moi et, en substance, que je n’allais pas faire chier non plus. A bout d’arguments, tous finissaient par me proposer des imitations de carreaux de ciment, parce que c’est ce qu’ils avaient de plus petit, sans comprendre que le simple mot ‘imitation’ me glaçait le sang. Alors je les laissai fâchés et repartai bredouille. Je vous passe les discussions sur le parquet, les marches de l’escalier, le crépit, et tant d’autres.

Or si tout ce que me proposent les artisans et les vendeurs me remplit toujours d’horreur, c’est manifestement en fonction d’un désaccord qui va au-delà de l’esthétique : il leur paraît absurde que j’achète les interrupteurs les moins chers au lieu de modèles plaqués en ardoise ou quoi, alors que j’ai fait chier des semaines avec mon putain de carrelage. Il leur paraît loufoque que je veuille du parquet massif plutôt que du stratifié recouvert d’une fine couche de bois lui-même traité pour avoir l’air vieux. Il est pratiquement scandaleux que je laisse de l’OSB visible au lieux de le couvrir d’un placage ou de peinture pour faire croire que c’est autre chose. Manifestement je n’exprime pas mon individualité comme il faut.

Le plus agaçant : c’est à nous de choisir, s’entend-t-on répéter à longueur de chantier, mais c’est finalement toujours une autre instance qui dispose, en fonction de contingences et d’impondérables et de règles innombrables qui semblent apparaître chaque fois qu’il faut justifier un nouveau refus ou excuser un énième changement de cap – tant et si bien qu’on n’a jamais vraiment ce qu’on avait fini par se résoudre à vouloir, à force d’exhortations à choisir. Toute tentative de résistance est éreintante et pratiquement sans espoir. Comme dans toute bureaucratie bien rôdée, la responsabilité est diluée au point qu’on ne saura jamais qui nous refuse ce que nous demandons. Et si vraiment on insiste, on finira par découvrir, comme à la fin d’un film d’anticipation, qu’il n’y a pas d’autre responsable que nous-mêmes, que l’ennemi était en nous tout du long – car c’est nous qui avons voulu telle couleur, il fallait se douter que ça nous obligerait à choisir telle finition et tel crépit.

Ma conclusion, après six mois à vivre dans la poussière et les ruines, c’est que se trouver en position de choisir et d’exiger et de faire travailler des gens, tout ça pour une maison, produit surtout un sentiment de malaise et de ridicule. Je peux bien me moquer du goût de chiottes de ceux qui se décident pour une affreuse faïence pour leur douche à côté de moi chez Point P (alors que la mienne est exquise), mais fondamentalement nous sommes égaux : des petits bourgeois qui se prennent pour des châtelains, sans vouloir comprendre que c’est la couleur de leurs cercueils qu’ils choisissent avec tant d’application.

[A propos de maison, ce que j’ai remarqué sur mon nouveau trajet quotidien : vue l’importance de la voiture dans l’allée du pavillon, sur un plan paysager, je m’étonne que les Audi et Mercedes ne soient pas désormais livrées avec un hologramme susceptible de prendre leur place lorsque leurs propriétaires les utilisent. La seule explication est qu’ils ne sont pas là pour voir le spectacle pathétique offert par leur allée pavée soudain nue, vide, privée de sa raison d’être en l’absence du véhicule qu’elle a vocation à accueillir.]

Photos : ma putain de cuisine et son putain de carrelage.

Tout le monde écrit des livres sauf moi (édition printemps 2015)

C’est la saison : mes talentueux amis nous font la grâce de sortir livres et revues.

La phénoménale @lignedescience a traduit deux petits textes fascinants des années 20, Dédale ou la science de l’avenir et Icare ou l’avenir de la science, où le généticien J.B.S. Haldane et Bertrand Russell parlent d’eugénisme, d’éoliennes, d’OGM, et plus généralement de ce qui attend l’humanité au XXe siècle (j’en avais déjà parlé ici, quand j’avais eu le privilège de lire ses traductions en avant-première). Aujourd’hui, les éditions Allia publient les deux textes ensemble sous le titre Dédale & Icare, achetez-le comme si ça pouvait clouer le bec de Finkielkraut pour quelques minutes.

La fabuleuse @mitternacht, déjà auteure d’un manuel de typographie pour le web, a traduit en français On Web Typography de Jason Santamaria. Typographie Web sort bientôt chez Eyrolles, jetez-vous dessus comme si chaque exemplaire vendu arrachait un poil de nez à Christian Estrosi.

Mon estimé camarade brutaliste François Gaertner a participé à la première résidence d’artistes de la revue Fragment(s) : une semaine avec quatre photographes pour prendre le temps d’explorer et de donner à voir un coin de la Réunion à l’écart des routes touristiques, où la lave et les orages créent une végétation luxuriante et des paysages sidérants (je le sais, je les ai vus de mes yeux) et où les gens ont tous des histoires à raconter.

La revue est en précommande sur Ulule jusqu’au 23 avril, hâtez-vous comme si ça pouvait créer des cigarettes non-cancérigènes.

Et enfin, pour les germanistes ayant un penchant pour l’alcoolisation qui sont dans l’assistance (et je sais qu’ils sont nombreux), l’extraordinaire Frédéric Valin a sorti Trinken Gehen, un essai-aventure-divagation sur l’alcool. C’est drôle, intelligent, disponible en epub et rafraîchissant comme trois pintes de Kölsch pour commencer une soirée d’août – précipitez-vous pour l’acheter comme si ça allait mettre le Figaro et Valeurs Actuelles en faillite.

(Quant à moi toujours pas de livre, mais bientôt quelques nouvelles excitantes, tout de même.)

La chute de la maison Laurens

Après de longues semaines à collecter des bribes d’informations et des photos un peu partout, je suis heureux de pouvoir enfin mettre en ligne un nouvel épisode d’Archipel intitulé La splendeur des Laurens.

Il raconte l’histoire d’Emmanuel Laurens, un jeune homme bien sous tous rapports qui hérita d’une fortune colossale et d’une île, et qui n’aura plus de cesse que de dépenser la première sur la seconde en meubles Art nouveau, en vitraux, en fresques, en caviar et en parties de campagne.

Je tiens à remercier pour leurs photos Fanny Duval et Mam’zailes F, présidente de l’association Les Anges du Château Laurens.

Transporter ses enfants à vélo

Je transporte mes enfants sur un moederfiets (vélo de maman) : c’est un vélo d’une longueur normale mais équipé pour embarquer deux gamins, avec un siège derrière le guidon et un sur le porte-bagages.

Dans de petites villes comme celles où j’habite et travaille, il ne passe pas inaperçu. Uniquement habitués aux VTT ou aux vélos de course, les gens sont sidérés de découvrir qu’on peut trimballer ses enfants à vélo, donc, et aussi faire ses courses, aller travailler, prendre le train, etc., en toute saison.

(suite…)

Les pères

La semaine dernière j’ai lu deux articles sur les masculinistes américains, ici et là. Les auteurs étaient décidés à leur laisser une chance – de s’exprimer, de se justifier – et l’image qui en ressort n’en est que plus glaçante. On voit des types qui vivent dans un état de frustration sexuelle permanente alimenté par la certitude que toutes les femmes qu’ils trouvent attirantes ne cherchent qu’à séduire, mais ne veulent pas d’eux.

Elle porte ce que je ne saurais décrire que comme des vêtements parfaitement normaux pour une serveuse : haut blanc, veste et pantalon noirs. La vision de Max est plus élaborée : « C’est à mi-chemin entre pudique et aguicheur. En tenant compte de l’évolution des moeurs, c’est quasi Victorien. Elle veut être digne. Elle veut être convoitée. Les deux. Et pourquoi pas, ça a toujours été comme ça, mais je vous parie qu’elle dirait ‘Ce n’est pas pour vous que je porte ces vêtements !’ Alors que : ben si. Pas parce qu’elle veut coucher avec moi. C’est pour les pourboires. Mais quand elle sortira tout à l’heure, ce sera pour plaire aux hommes. Et ça ne me pose pas problème, hein ?

Le plus triste est que les male rights activists posent un diagnostic juste sur un certain nombre de points. Sans le savoir, ils déplorent d’ailleurs strictement les mêmes états de fait que ces féministes tant haïes – l’attitude passive et grégaire, effectivement exaspérante, des femmes américaines qui se conforment aux standards de comportement attendus d’elles ; les présupposés sur la propension innée des femmes à s’occuper des enfants et celle des hommes au labeur physique ; un processus de séduction codifié jusqu’à l’absurde et fondamentalement insatisfaisant ; etc.

Quand ils arrivent à voir juste, les male rights activists blâment les femmes pour les effets indésirables du patriarcat qu’ils ont à supporter. Et si c’était tout, on pourrait peut-être arriver à leur faire entendre raison. Mais pour expliquer la situation, le discours masculiniste préfère l’essentialisme. En substance : ‘les femmes ont eu l’égalité qu’elles demandaient, et vous voyez bien que ça ne les empêche pas d’être toujours des pimbêches geignardes et indécises qui ont besoin d’un homme. Quant à moi je suis incapable de me contrôler sitôt que j’aperçois un décolleté. Et tout cela, c’est la nature, c’est une réalité biologique. On n’y peut rien.’

A partir de là, il n’y a plus guère de discussion possible.

Je vous avoue que je blâme aussi le discours dominant chez les femmes. Le fait est que quand une femme ne fait pas l’effort de ‘se mettre en valeur’, hommes et femmes sont main dans la main pour la rappeler à l’ordre. Pas de pitié pour les grosses, les négligées et celles qui ont autre chose à penser. Et puis dès qu’on a des enfants, et même chez des gens bien élevés, éduqués, de gauche et tout, hein, les masques tombent : s’occuper des enfants, c’est un boulot de maman. Le père est là pour ‘rappeler les règles’, ‘incarner la stabilité’, ‘aider l’enfant à se séparer de sa mère’, etc. C’est absolument navrant. L’obsession pour les hormones et leur influence sur le comportement me paraît terriblement néfaste aussi. Si on va par là, les hommes sont en permanence irrigués de testostérone qui leur commande de baiser tout ce qui leur plaît et de coller des beignes à tout le reste – tiens, ça me rappelle quelque chose.

Les masculinistes voient bien que la situation actuelle, où hommes et femmes sont censément égaux en droit mais pas dans les faits, est intenable. Ils voient bien que les femmes s’astreignent à se présenter au monde pomponnées, dociles et baisables, en permanence – et qu’elles sont souvent les premières à s’y astreindre, tant individuellement que collectivement – mais ils ne tolèrent pas la dissonance qui en résulte : des femmes séduisantes mais qui ne sont plus décidées à coucher avec eux sur commande pour autant.

Il est donc assez logique que les masculinistes montrent leur vrai visage sur la question du viol. Cernés par des femmes qui adoptent les codes de la séduction mais se refusent à eux, ils en concluent que c’est vraiment trop injuste. Ils invoquent leur mal-être, leur souffrance. Bientôt, avec différents degrés d’enrobage et de circonlocutions, ils en arrivent toujours au même point : ‘elle n’aurait pas du rentrer seule / mettre un décolleté / accepter de monter dans sa voiture / l’épouser / etc’. Autrement dit : ‘elle l’a bien cherché’. Et voilà.

L’an dernier, j’ai lu un certain nombre de romans US pour les éditions Monsieur Toussaint Louverture, et cette image revenait toujours : la virilité tranquille du père qui allait gagner son pain à la sueur de son front dans une Cadillac rutilante. A table, le soir, il dispensait des vérités premières aux oreilles d’enfants disciplinés et beaux, tandis qu’une femme aimante apportait un dîner préparé avec amour, en attendant impatiemment l’heure du coucher pour se faire tringler. C’était la belle vie.

Le héros de The Ask, de Sam Lipsyte, est peut-être le plus emblématique : à la fois conscient de ses privilèges, mortifié par sa propre médiocrité et terrifié par la perspective du déclassement, Milo incarne la haine de soi de la classe moyenne blanche. La comparaison avec The Pale King, de Foster Wallace, est intéressante. Dans un des plus longs fragments, Foster Wallace raconte un père sérieux, digne, taciturne, droit et secret. Chez Lipsyte c’est un aventurier grossier, un jouisseur invétéré. Peu importe : le père a disparu et il ne sera pas remplacé. Ses chaussures sont trop grandes. Nous sommes une génération décevante, élevée dans le confort, qui a dilapidé ses années de fac à parler de post-modernité en fumant des joints à l’âge où nos pères affrontaient à mains nues la rudesse du monde réel.

On trouve pratiquement les mêmes scènes dans The Ask et The Pale King : le père qui meurt insatisfait de son fils, le maudissant pratiquement ; le père dont il est impossible de s’approprier les talismans – dans The Pale King, c’est le chapeau qui disparaît, dans The Ask c’est le couteau espagnol dont Milo est dépossédé par manque de charisme (il est incapable de convaincre les nouveaux occupants de sa maison d’étudiant qu’il l’avait oublié en déménageant. Personne ne prend sa défense, pas même une fille qui sait pertinemment que c’est bien son couteau) ; et les mères qui se découvrent lesbiennes sur le tard. Dans ce dernier cas, Foster Wallace fait rire jaune, alors que The Ask pousse le grotesque à bout, montrant la mère de Milo et sa copine sous une tente à oxygène devant du porno malaisien. Dans les deux cas, le héros se trouve en proie à un mal-être injustifiable : parce que la sexualité de sa mère ne le regarde pas, qu’il ne lui est pas permis de la désapprouver ; parce que sa mère s’est extraite du rôle que la société voulait lui assigner ; parce qu’elle savait ce qu’elle voulait, et qu’elle a fait ce qu’il fallait pour l’avoir – la mère de Milo finit par lui dire : ‘C’est pathétique : le système est entièrement dévolu aux hommes blancs hétérosexuels et toi, tu n’es même pas capable d’en tirer profit’.

Milo voudrait protester : ses privilèges ne lui ont servi à rien. Ils ne l’ont pas empêché de souffrir et d’échouer. Mais il sait bien, au fond, qu’il n’y a personne d’autre que lui-même à blâmer.

Photo : Dad with 57 chevy in 1963, par Anthony Catalano

Les dîners

« After the self-employment penalties in taxes and benefits, I’m probably coming in under what I could get at a good full-time job in the city, but I don’t have to actually work for someone else on something I don’t care about. I can work in my nice home office, drink my fussy coffee, take a nap after lunch if I want to, and be present for my family as my kid grows up. That’s my definition of success. »

– Marco Arment à propos de son app Overcast

Ce sont les choses qu’on aime à se dire quand on est indépendant et que ça marche. On continue de se les dire quand ça ne marche pas, mais avec le sentiment toujours plus aigu d’être un incapable ou un imposteur. Je repense souvent à 2008, où j’ai passé huit mois sans le moindre client dans le sillage de la crise des subprimes. Je pense qu’il valait mieux éviter d’être assis à côté de moi dans les dîners.

En 2015 je recommence à zéro. Vraiment, encore. Ma thèse prend la poussière dans un coin, j’ai passé le relais sur les projets auxquels je collaborais, j’ai su opposer un ‘Non’ poli mais ferme aux offres d’emploi, aux projets super cool, et aux demandes de service reçues ces dernières semaines – bref, la route est ouverte et il est temps de partir.

Peut-être qu’il vaudra mieux éviter d’être assis à côté de moi dans les dîners, à nouveau.

Photo : around the hexagons de Roman Remme

Le bus

Cet après-midi, j’étais à La Rochelle avec mon fils lui acheter des chaussures neuves. En arrivant, à peine sortis de la gare, nous voyons passer un camion de pompiers qui fonce, toutes sirènes hurlantes. Il s’arrête quelques mètres plus loin, au milieu de la route, face à face avec un bus. Impossible de voir ce qui s’est passé mais c’est un camion pour les blessés. Ma première pensée est pour mon fils : j’espère qu’il n’aura pas à voir le corps désarticulé d’un piéton renversé. Il y a six mois il a vu un crapaud écrasé et il en parle encore.

On approche. Encore quelques mètres et on verra la zone située entre l’avant du camion de pompiers et celui du bus. Evidemment mon fils trépigne : il veut voir. Un grand type qui arrive en sens inverse m’interpelle. C’est l’archétype du dandy rochelais, grand et mince, avec une chemise serrée et légèrement criarde. Ses longs cheveux et sa barbe majestueuse sont gris et magnifiquement entretenus. Il dit « Monsieur, vous feriez bien de traverser » en désignant mon fils du regard. Un instant je pense qu’il veut nous épargner la vue de l’accident, mais il reprend : « Je crois que le spectacle éduquera votre fils. Les policiers roulaient beaucoup trop vite et sont rentrés dans le bus, ils ont complètement défoncé la porte avant. »

Je le remercie sans trop comprendre et nous traversons. Et effectivement :

Cliquez pour voir : deux voitures de pompiers, une à chaque bout du bus, bus dont la porte avant était indubitablement défoncée ; des policiers embarrassés et leur fourgonnette dont le moteur traînait par terre ; deux cantonniers qui riaient sous cape.

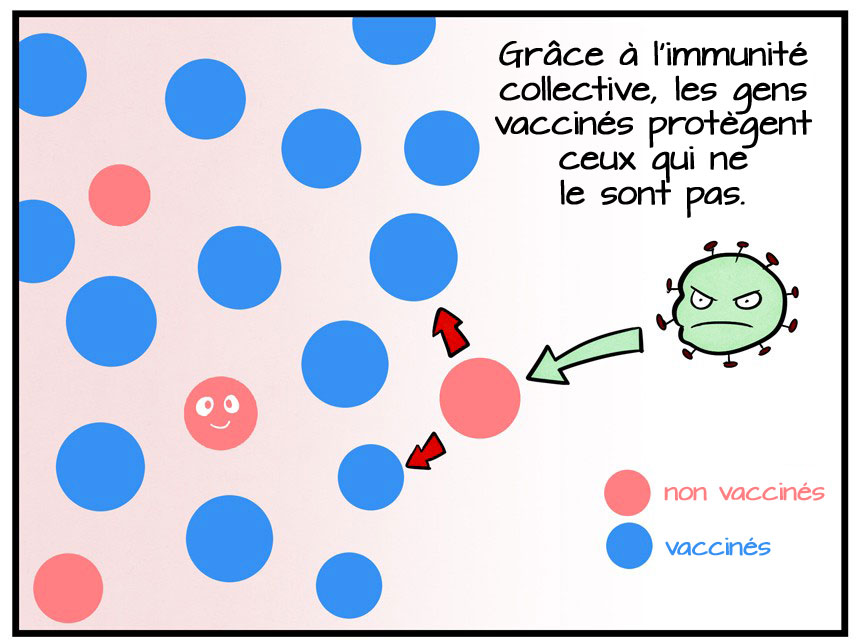

« Les vaccins, ça marche. »

Face à la confusion qui entoure les vaccins ces dernières années et aux conséquences parfois atroces des campagnes de désinformation menées contre eux, il m’a semblé utile de traduire en français une bande dessinée informative publiée par The Nib en décembre dernier.

La traduction est ici : Les vaccins, ça marche. N’hésitez pas à faire circuler cette BD auprès de vos amis inquiets ou simplement curieux.

Merci à Maki Naro pour son aimable autorisation et pour ses BD.

Merci à @panjidrama de s’être fadé la mise en page des cases les plus pénibles.

Et merci à @lazette d’avoir suggéré l’idée de traduire cette BD, ainsi que pour sa relecture avisée de ma traduction et pour ses recherches bibliographiques.