« It wasn’t just ‘Anchorman’s Bloat,’ that well‐known impression of extra weight that video inflicts on the face. It was worse. Even with high‐end TPs’ high‐def viewer‐screens, consumers perceived something essentially blurred and moist‐looking about their phone‐faces, a shiny pallid indefiniteness that struck them as not just unflattering but somehow evasive, furtive, untrustworthy, unlikable. »

David Foster Wallace, Infinite Jest

Souvenez-vous, c’était en 2004 :

« Il y a beaucoup de façons de parler de la télévision. Mais dans une perspective ”business”, soyons réaliste : à la base, le métier de TF1, c’est d’aider Coca-Cola, par exemple, à vendre son produit (…).

Or pour qu’un message publicitaire soit perçu, il faut que le cerveau du téléspectateur soit disponible. Nos émissions ont pour vocation de le rendre disponible : c’est-à-dire de le divertir, de le détendre pour le préparer entre deux messages. Ce que nous vendons à Coca-Cola, c’est du temps de cerveau humain disponible »

Patrick Le Lay, alors PDG de TF1

A l’époque, ces quelques phrases causèrent un émoi considérable. C’était étrange, parce qu’on aurait dit que les gens de bonne compagnie s’émouvaient de ce que TF1 puisse admettre vivre de ses recettes publicitaires, et chercher à les maximiser, ce qui n’est tout de même pas une nouvelle de première fraîcheur.

En réalité, le scandale tenait au renversement des perspectives : TF1 avouait produire des jeux crétins et des journaux désinformants non pour eux-mêmes, mais pour gagner de l’argent. Que TF1 vende de la publicité grâce à ses émissions de merde, c’est une réalité qui ne dérange personne. Mais qu’ils s’avisent seulement de le faire en connaissance de cause, et soudain c’est une honte.

2009.

« People are treating Google like their most trusted friend. Should they?

— If you have something that you don’t want anyone to know, maybe you shouldn’t be doing it in the first place. »

Eric Schmidt, alors PDG de Google

Les cris d’orfraies repartent de plus belle. On connaît l’argument, c’est depuis longtemps celui des tenants de la vidéo-surveillance : les innocents n’ont rien à cacher, seuls les coupables ont des raisons de s’inquiéter.

Sauf que nous sentons, nous savons bien que nous sommes coupables, tous autant que nous sommes, alors oui, nous prenons peur. Nous nous inquiétons des capacités censément grandissantes des logiciels d’analyse textuelle, nous nous sentons fliqués, repérés, démasqués par les pubs Adsense. Nos redoutons la modélisation de nos habitudes de consommation par les markéteux et, confusément peut-être, la surveillance de l’Etat.

Nous sommes pris de vertige lorsque nous contemplons la quantité de données dites personnelles que nous partageons. Nous nous obstinons à poster nos photos sur Facebook, en priant très fort pour qu’elles ne nous pètent pas à la gueule plus tard. On sait bien que c’est puéril, qu’il faudrait s’abstenir, mais personne ne veut passer pour le rabat-joie de service.1 La peur, toujours la peur.

Début 2010.

1. Archétype : le gars qui clamait haut et fort qu’il n’aurait jamais de téléphone portable, avait développé un argumentaire, etc.

« When I got started in my dorm room at Harvard, the question a lot of people asked was ‘why would I want to put any information on the Internet at all? Why would I want to have a website?’

« And then in the last 5 or 6 years, blogging has taken off in a huge way and all these different services that have people sharing all this information. People have really gotten comfortable not only sharing more information and different kinds, but more openly and with more people. That social norm is just something that has evolved over time. »

Mark Zuckerberg, PDG de Facebook

Ici, le scandale naît de ce que nous constatons que si l’idée de vie privée évolue, cette évolution se fait au profit de Facebook, et donc inévitablement à notre détriment. Pour autant, personne ne conteste vraiment la réalité de l’évolution.

Avec Facebook, il y a un mouvement de masse vers quelque chose de neuf. Massif : « Je n’ai pas de Facebook » est le nouveau « Je n’ai pas la télé »1 ; neuf : pratiquement tous les utilisateurs de Facebook y publient des choses qui demeuraient auparavant intimes, voire physiquement cantonnées dans la sphère privée (les albums photos, typiquement).

1. Variante : Oui, j’ai un Facebook mais j’y vais jamais -> La télé ? Je ne la regarde presque pas.

L’intime

La grande force de Facebook est de produire une forte impression d’intimité. Être sur Facebook donne le sentiment d’être dans un lieu à la fois privé et partagé, dans tous les aspects de l’expérience. Cette impression passe d’abord par la nécessité d’accepter explicitement chaque ‘ami’, et l’obligation de réciprocité : si tu veux avoir accès à mon intimité, tu dois m’ouvrir la tienne. Dès notre arrivée, la ritualisation nous renvoie à l’enfance, où l’amitié était quelque chose de très concret, dont on pouvait dater assez précisément le début et, éventuellement, la fin.

Le geste est symbolique, presque enfantin donc, mais certainement pas anodin. Si nous hésitons si longuement avant d’accepter comme ami2 le quasi inconnu rencontré en fin de nuit, ou le camarade de lycée perdu de vue depuis des années, c’est parce qu’au-delà du cérémoniel et des convenances (flatter / froisser), nous comprenons la valeur du pacte : « on est amis sur Facebook », un premier niveau d’intimité, des fiançailles.

2. Mon Dieu, cette formule.

Pourquoi tant de chichis, d’ailleurs ? En général, pour les gens de ma génération3, Facebook est le support de contenus qui n’ont rien de passionnant, ni encore moins de nouveau : photos de voyage, anniversaires souhaités, ‘Je passe de bonnes vacances’, photos avec les nouveaux-nés, etc. Des moyens parfaitement traditionnels de maintenir le contact avec nos connaissances.

Au quotidien, c’est plutôt en creux que se développe le sentiment de pénétrer dans l’intimité des autres — sur les profils qu’on stalke, par exemple. La photo d’un inconnu nous attire l’oeil, on clique — rien de bien méchant, n’est-ce pas ? Pour peu qu’il s’agisse d’un ami d’ami, n+1, on peut encore savoir plein de choses.

De là, on se promène de liens en liens, on s’éloigne toujours plus du centre de notre graphe, jusqu’à arriver à un noeud si périphérique qu’on n’a plus accès à rien, à peine un nom. On clique frénétiquement sur la photo – rien, il faudra se contenter d’une miniature surcompressée. Facebook nous signifie que nous ne connaissons pas cette personne : rien ne nous relie plus à elle, plus même l’ombre des liens – pourtant ténus — que nous entretenons avec nos amis.

3. Evacuons rapidement la question des adolescents : je ne sais pas bien quel usage ils font de Facebook, et à vrai dire je m’en cogne. En fait de digital natives, ils ne comprennent absolument rien à ce qui se passe. Ce n’est que justice : sur le net comme dans la viandosphère, ils sont maladroits, encombrés d’eux-mêmes, ignorants et rétifs à l’idée même de subtilité.

Amis

En vérité c’est ce terme d’ami qui pose problème. Chacun perçoit immédiatement qu’il est absurde de revendiquer des dizaines, des centaines d’amis. D’ailleurs, dans la langue courante, on distingue bien l’ami de l’« ami-facebook ».

C’est que l’ami-facebook est particulièrement protéiforme. Pire qu’un ‘proche’, il est un agrégat de parent éloigné, de camarade de classe, de collègue (de supérieur hiérarchique parfois), et d’ami d’enfance. Cela induit en nous un comportement étrange. Censés nous trouver dans un cadre intime, nous sommes en fait contraints d’évoluer sous le regard de gens forts divers, que nous n’avions jamais, jusqu’alors, à affronter au même moment. Le résultats est que nous ne savons plus trop bien sur quel pied danser. Les blagues politiques ? Ca passera pas bien avec le boss. Les photos de soirée ? Mamie va faire une attaque.

En effet, l’impression d’intimité qu’on évoquait plus haut est notoirement trompeuse : si on peut être condamné pour « outrage public » pour des propos tenus sur Facebook, alors on n’est clairement pas dans un cadre privé.4

La combinaison de ces deux facteurs — la mise sur le même plan de relations sociales très différentes et le statut juridique incertain des contenus publiés — a des résultats variables. Il y a ceux qui s’en foutent et montrent tout et, à l’autre bout du spectre, ceux qui s’inquiètent au point d’organiser des campagnes de mailing alarmistes. En permanence cette tension – la volonté de se montrer, de tout montrer (les photos en bikini, celles de soirées très arrosées, plus prosaïquement les affres professionnelles ou les sautes d’humeur), mais de ne pas le montrer à tout le monde.

4. Les choses ne sont pas toujours aussi claires. Mais en attendant que la jurisprudence soit clarifiée, la prudence commande de considérer Facebook comme un lieu public.

C’est ainsi que les utilisateurs aguerris trient leurs amis Facebook en groupes pour gérer différents niveaux d’intimité, afin de filtrer l’accès de certains à tel ou tel type de contenu — ces groupes m’évoquent par ailleurs irrépressiblement les listes de meilleurs amis que les enfants compilent et révisent à longueur de temps.5

Montrer

La personne que nous présentons au monde sur Facebook est savamment composée. Il y a des choses que nous n’y dirions pas (c’est variable selon les personnes et les milieux. Pour ma part, je n’oserais jamais y parler d’argent ou de problèmes familiaux), et d’autres dont nous regrettons qu’elles y soient publiées (le fameux problème des photos à détaguer).

5. On en revient au pacte de sang de tout à l’heure – peut-être à relier aussi au retour en grâce, par le biais de la fiction américaine et des magazines féminins [-crachat sonore-], de la meilleure copine / BFF.

La persona que ces choix d’inclusion et d’exclusion finissent par composer est semblable à celles que nous nous créons avant d’aller à l’école, au bureau ou en boîte de nuit. Lorsque ce processus est effectué selon une stratégie précise, l’image projetée par la présence d’une personne sur le net devient une identité cohérente, pensée et entretenue – une marque.

La publicité

Avant de parler de personal branding, faisons un petit détour par la question de la publicité ciblée.

Le produit

Dans les nombreux débats publics autour des questions de vie privée, l’une des peurs les plus couramment exprimées est celle de voir Facebook « vendre nos données personnelles ». La formule est choquante, et pas totalement dénuée de sens — chacun connaît désormais le principe fondamental de l’économie de la gratuité : si je ne paie pas, je ne suis pas un consommateur, je suis le produit.

Malgré tout, l’image que nous nous faisons est globalement fausse. On imagine d’affreux markéteux en costumes italiens en train de s’échanger de grands fichiers qui contiendraient toutes nos vies résumées dans d’interminables tableaux, en riant à nos dépends. Or Facebook ne possède pas de fichier qu’il vendrait à tel ou tel. Facebook est un grand fichier, constitué et tenu à jour par les membres eux-mêmes.

Il n’y a rien à vendre. Sortez les données du fichier, et elles ne valent plus rien.1 Ce que possède Facebook, c’est la capacité d’attention quotidienne de plusieurs centaines de millions de personnes, du temps de cerveau disponible à foison.

Le ciblage

Lorsque nous rapportons le temps que nous passons sur Facebook à la quantité d’informations que nous y partageons, nous imaginons bientôt que les publicitaires, à défaut de se revendre des fichiers interminables, se frottent les mains en concoctant des stratégies de profilage ultra-pointues, tout ça pour nous vendre des choses.

1. Facebook propose une fonction d’exportation, depuis quelques temps. C’est une expérience édifiante que de télécharger la somme de notre activité sur le site, et de constater le peu d’intérêt des contenus, considérés isolément.

Après tout, ça paraît logique : rien qu’en combinant des cookies ramassés sur des sites d’e-commerce et les informations que nous donnons explicitement sur Facebook, on imagine assez bien comment un programme pourrait nous recommander un produit avant même que nous n’ayons eu le temps de le désirer.

Et pourtant, force est de constater que la plupart des pubs Facebook sont parfaitement génériques, voire complètement à côté de la plaque. Exemple souvent entendu : les gens se déclarant ‘en couple’ ont quand même droit à des pubs pour des sites de rencontre. On pourrait croire que ce sont pourtant les erreurs les plus faciles à éviter pour les scripts qui calculent quelles pubs nous afficher : il n’y a même pas de traitement linguistique à faire, seulement des choix standardisés à analyser.2

2. C’est la même différence qu’entre relire une dissertation ou corriger un QCM.

A l’ancienne

En fait, les choses sont plus complexes qu’à première vue. De l’extérieur, on a tendance à surestimer la qualité des données fournies par les intéressés eux-mêmes. Sans parler des pseudonymes loufoques ou des âges absurdes qu’affectionnent les gamins, nous ne sommes pas d’excellents juges de ce que nous voulons. Nous annonçons être en couple ? Ca n’empêche pas de prospecter. Nous ne l’avouerions sans doute pas, mais si le hasard nous met face à une pub alléchante, qui sera là pour nous voir cliquer ?

Ensuite, s’il existe effectivement des entreprises spécialisées dans le ciblage de la publicité, deux facteurs les empêche de dominer complètement. D’abord, nous n’aimons guère nous sentir démasqués par la publicité ; l’expertise des spécialistes du ciblage doit donc rester invisible. Ensuite, et plus profondément, leurs services sont souvent disproportionnés par rapport aux besoins des régies de pub.

En réalité, les pubards se moquent bien de nos données personnelles. Ils continuent d’utiliser les mêmes critères qu’avant le net pour segmenter le marché : âge, sexe, localisation, CSP. La triste vérité est que c’est amplement suffisant pour nous vendre des choses ; dans nos comportements de consommateurs, nous faisons preuve d’une régularité saisissante.

Régularités

Remarquons d’ailleurs que ces critères sont très exactement ceux que les internautes emploient pour se définir et évaluer leurs affinités potentielles : c’est le bon vieil A/S/V des conversations IRC, qui fait mine d’ignorer — par pudeur ou idéalisme — la question de la classe sociale, sans doute parce que le langage lui-même est déjà un marqueur bien suffisant :

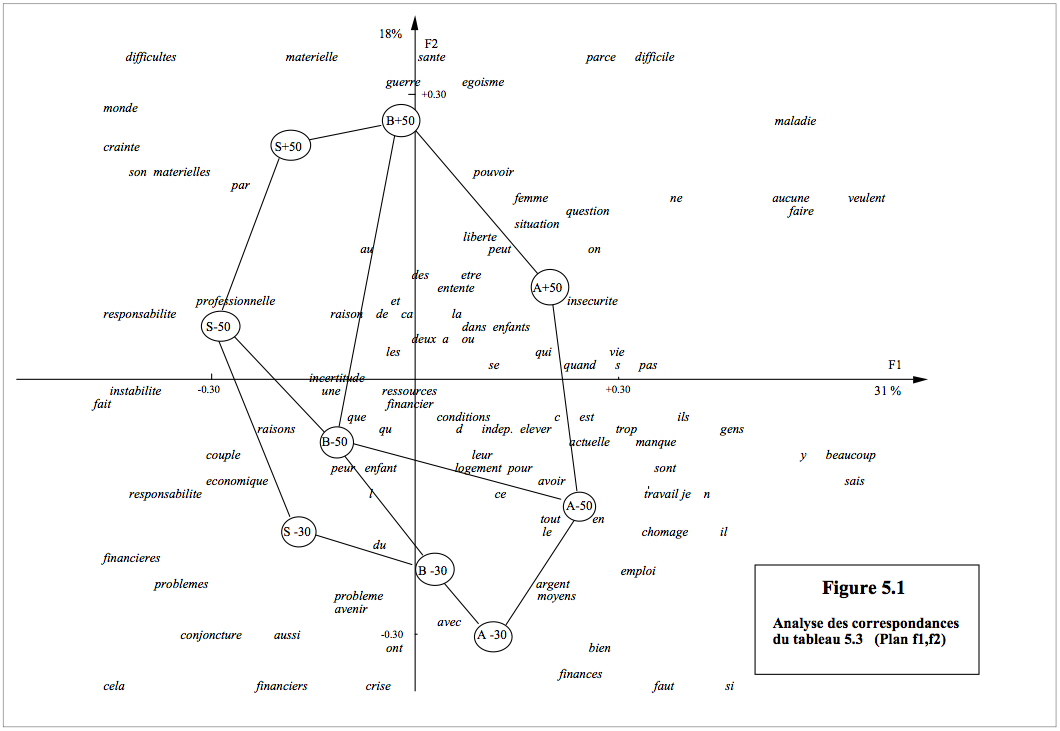

« A âge égal, les individus sont d’autant plus instruits qu’ils sont situés vers la gauche du graphique ;à niveau d’instruction égal, ils sont d’autant plus âgés qu’ils occupent une position élevée sur l’axe vertical. »3

3. Ludovic Lebart & André Salem, Statistique Textuelle, p. 148

La position particulière, ambigue de Facebook, entre l’intime et le public, nous incite à rechercher en permanence la validation de nos pairs. La course aux likes nous transforme tous en putes-à-clics. C’est là, et non dans les régies de pub, qu’il faut voir l’aliénation.

Personal Branding

Le personal branding est le fait de considérer et d’employer son nom comme une marque, sa personne comme un produit, et en tout cas de leur appliquer des stratégies généralement réservées à la vente de produits commerciaux.Dans le cadre qui m’intéresse ici, c’est-à-dire le net actuel, l’expression recouvre plusieurs réalités distinctes, et parfois même opposées.

Au niveau le plus littéral, on trouve le fait de mettre son nom et sa personne au service de la stratégie de RP de son entreprise. Cela touche par exemple les dirigeants de grands groupes, en particulier dans le domaine technologique. Le culte de Steve Jobs a entraîné une rockstarisation des patrons du secteur, et la moindre de leur parole est désormais plus disséquée qu’un rapport trimestriel. Ils ne peuvent donc pas se permettre de s’exprimer librement, sous peine de causer des catastrophes.1

Clause de conscience

Progressivement, le phénomène a tendance à s’étendre aux autres employés. Pour les grouillots et les fantassins, il se matérialise surtout par une sorte de devoir de réserve un peu moisi, qui met dans le même sac confidentialité, propriété intellectuelle et image de l’entreprise. On y reviendra plus bas.

1. Si jamais les phrases de Le Lay, Schmidt et Zuckerberg citées en introduction ne vous ont pas convaincu, je vous présente le champion toute catégorie du désastre de communication : Bobby Kotick, le PDG d’Electronic Arts.

Aux échelons intermédiaires entre les patrons et les commis, l’alignement de la communication sur des thématiques molles, consensuelles prévaut de plus en plus — cette auto-censure fait écho à l’attitude de ceux, nombreux, qui se limitent à souhaiter des anniversaires et à partager des vidéos de chat sur Facebook, pour être bien certains de ne froisser personne.

C’est particulièrement rageant sur twitter, qui est censé nous donner un accès direct à des personnes avec qui tout autre contact serait inenvisageable2. Finalement c’est toujours la même histoire : on découvre qu’une personne qui nous intéresse dispose d’un compte twitter (Ouais !) où s’empilent les platitudes validées par le service com (Oh…) ou carrément écrites par un staff dédié, dans le cas des célébrités.3

Sur Facebook, la possibilité de créer des fan pages rend la situation des célébrités un peu différente. Il est par exemple possible de confier la fan page à son staff (le fameux community manager), et d’entretenir d’autre part un compte privé, destiné aux connaissances – à l’utilisation standard de Facebook. C’est intéressant parce que ça permet de séparer entre le corps réel et le corps symbolique — soit l’exact opposé de la logique que Facebook essaie d’instaurer pour ses membres normaux.

2. Je veux dire, j’ai Tom Cruise (verified) comme follower.

3. Le contre-exemple, c’est @audiablevauvert, un compte twitter théoriquement corporate mais ostensiblement tenu comme un compte personnel. On pourra consulter une interview assez éclairante de l’homme caché derrière le twitto ici.

L’unification des identités

Facebook décourage la démultiplication des identités. Facebook veut être l’annuaire, la porte d’entrée unique vers votre personne. Facebook veut être votre site officiel, le premier résultat quand on tapera votre nom dans Google.4

Pour tous ceux qui sont arrivés sur le web et ont commencé à s’y exprimer il y a longtemps, alors que c’était mal vu, ou en tout cas inhabituel, le changement est d’importance.

Au départ, la prudence nous avait commandé de séparer hermétiquement entre nos activités futiles, personnelles, et nos activités sérieuses, professionnelles ou scolaires. Ainsi, des années durant, nous avons maintenu bien séparées nos identités : notre nom pour la fac et les contrats de travail, notre pseudo sur nos blogs et en ligne. C’était bancal, mais ça marchait à peu près.

Les dernières années ont fait voler en éclat le statu quo. D’une part, à mesure que le net pénétrait tous les aspects de la vie et de la société, nous avons été contraints de donner une présence en ligne, même minimale, à notre identité réelle — d’abord une adresse en prenom.nom@gmail.com, puis, inévitablement, un profil Facebook. C’était le cheval de Troie.

4. La volonté de Zuckerberg de transformer Facebook en gigantesque réseau de garantie de l’identité numérique fait de lui un type respectable et l’ami des démocraties parlementaires. Enfin quelqu’un pour policer un peu la jungle du net !

Récemment, on a pu voir moot, le fondateur de 4chan, défendre une approche différente. Sur canv.as, les visiteurs sont anonymes les uns par rapport aux autres, mais les admins du site connaissent leur identité. Le site se pose donc en tiers de confiance, garant de l’anonymat de chacun. L’objectif est d’offrir la liberté de l’anonymat tout en limitant les comportements relevant de la Greater Internet Fuckwad Theory.

A chaque nouveau service (Facebook, puis LinkedIn, puis twitter, puis tumblr, etc.), il a fallu choisir qui aurait la garde du compte : alors, la personne réelle sur LinkedIn et Facebook, éventuellement un twitter pro, et puis en face, l’alter ego qui tient un blog et cinq tumblr single-topic, un twitter pour loler, plus les deux comptes anonymes… Assez rapidement, assurer deux présences concurrentes sur le net s’est révélé épuisant et frustrant. Nous étions pris en étau.

D’autre part, à un moment, il a bien fallu chercher du boulot. « Expert en internet » passait pour une qualification recherchée5, et en tout cas il semblait dommage de ne pas mettre en avant notre connaissance intime des arcanes du web, mais nous étions embêtés. Nous ne savions pas bien qu’écrire sur nos CV. Nos blogs nous faisaient un peu honte, les pseudos c’était pire.6 Le résultat, vous le lisez en ce moment même : après des années de tergiversations, je tiens mon blog sous mon nom.

Pour prendre un meilleur exemple que le mien : une camarade blogueuse7 me racontait il y a quelques temps comment, au prix d’une certaine discipline, elle était longtemps parvenue à préserver un anonymat complet sur son blog et sur twitter, en les tenant loin de son activité professionnelle. Finalement, c’est quand sa présence sur le web lui a apporté du travail et une reconnaissance concrète qu’elle a dû se résoudre à l’impensable : montrer sa photo et dire son nom.

L’oubli

Pour tous ceux qui ne sont ni des personnes publiques, ni des professionnels du net, les choses restent rudimentaires. On est plutôt dans la tactique que dans la stratégie, parce qu’à vrai dire on préfère ne pas y penser, et s’en remettre au fait qu’on est un obscur, un petit, un sans grade, et que personne ne s’intéressera jamais à nous. La célèbre histoire du Portrait Google du Tigre s’est chargée de montrer que les choses n’étaient pas si simples.

5. Mes amitiés douloureuses à tous ceux qui sont devenus community managers.

6. Au sortir de l’adolescence, nous nous étions choisi des nicknames héroïques, cryptiques, ridicules, enflés — enfantins —, qui nous collent encore à la peau, parfois bien malgré nous.

7. …qui se reconnaîtra peut-être.

Dans un article qui avait fait grand bruit, à l’époque8, Raphaël Meltz s’était amusé à rassembler les morceaux de la vie d’un anonyme à partir des traces que ce dernier avait laissées derrière lui, un peu partout sur le net. Le résultat était amusant et évidemment un peu glaçant.

8. Surtout au regard du lectorat pas franchement pléthorique du Tigre.

Naturellement, les journalistes se sont immédiatement mis à couiner comme des gorets pour protester contre ce nouveau tour pendable joué aux honnêtes gens par l’internet. Du côté du net, on était généralement stupéfait par tant d’ignorance. « Ben tiens », voulait-on dire, « Evidemment que si tu le postes sur le net, n’importe qui y a accès. Comment tu crois que que Google arrive à trouver ce que tu cherches, d’habitude ? »

Aujourd’hui, le débat se concentre autour de ce qu’on appelle le droit à l’oubli. La notion est ambigue (une sorte de diffamation technico-passive), et elle consterne les journalistes américains, qui voient comment les personnages publics abuseraient de ce nouveau droit pour les faire taire.9

9. Les journalistes français n’ont pas vraiment le même regard.

Le débat sur le droit à l’oubli est toujours posé en termes de traces laissées, comme si ces traces étaient un sous-produit d’une activité privée. Or c’est tout l’inverse : votre activité sur le net est une activité de publication au sens le plus plein10, et dont vous êtes l’auteur.

Nous-mêmes

On disait justement, un peu plus haut, comment le mouvement initié par Facebook consiste en une unification de l’identité en ligne. Il y a désormais superposition des identités réelles et virtuelles. Privés de la sandbox du pseudonyme, on se trouve de fait dans l’obligation du personal branding. Les enjeux sont lourds : aux enjeux intimes standard que les réseaux sociaux peuvent exacerber s’ajoutent la honte publique11, les dénonciations à l’État ou à votre patron…

10. Oui monsieur, parfaitement, sur un blog public, les contenus publiés sont publics. C’est toujours surprenant, mais un peu touchant par certains côtés, de voir des gens qui s’inscrivent en faux quand la technologie ne se plie pas magiquement à leurs intentions confuses.

11. Coïncidence amusante — en faisant des recherches pour la partie suivante de ce texte, je suis tombé sur cet exemple.

Tout le monde nous surveille, nos amis et nos collègues et la police : on étouffe. Rapidement, la solution s’impose d’elle-même : comme s’il tenait un twitter corporate, chacun en vient à intégrer une couche d’auto-censure, qui lui fera taire tout ce qui pourrait apparaître contestable. Parce que c’est plus sûr.

Nous sommes tous devenus les community managers de nous-mêmes.

Post Scriptum

On arrive au bout de ce texte, et je n’aurais pas vraiment parlé des spécialistes du personal branding, en tout cas ceux par lesquels le terme s’est imposé en France, je veux dire les jeunes journalistes et les consultants.12 Permettez-moi une analogie :

Les Américains qui arrivent à Paris sont sidérés lorsqu’ils réalisent que le seul moyen socialement acceptable de rester en forme est la marche à pied. La salle de gym, c’est irrémédiablement vulgaire. Voilà ce que m’évoque le rapport que la génération des journalistes installés (s’il fallait un critère, mettons les journalistes salariés, et embauchés avant 2000) entretient avec le personal branding.

Pour eux, et tous ceux qui partagent leurs valeurs, il y a quelque chose d’honteux, d’effrayant, de plébéien à travailler à la mise en scène de sa propre personne, quelque chose de l’ordre de TF1 admettant vendre du temps de cerveau disponible.

Pourtant les mêmes avoueront volontiers que le journalisme, surtout en ces temps de disette, ça demande d’avoir un ‘bon contact’, c’est une affaire de réseau, de crédibilité et de bonnes relations — mais la honte soit sur celui à qui ces qualités ne seront pas innées. Il faut pouvoir rester mince tout en se gavant de kebabs, et sans jamais foutre le pied sur un Stairmaster. C’est le métier, coco.

Rien à cacher

Depuis quelques mois que les peuples arabes se révoltent, nos journalistes ont entrepris de s’exciter sur le concept de révolution Facebook. Les articles abondent sur le rôle de ces nouveaux outils dans les révolutions tunisienne et égyptienne, parce qu’il y a là, apparemment, quelque chose de paradoxal : des peuples opprimés sont venus à bout de leurs dictateurs en utilisant les outils que nous craignons tant, précisément pour le pouvoir qu’ils donnent sur nous.

Vu ce à quoi nous sommes habitués, c’est parfaitement incompréhensible. En effet, en Europe l’utilisation politique des réseaux sociaux est très différente. Si l’on a parfois pu voir des manifestants utiliser Google Maps et twitter pour échapper aux compagnies de CRS, en général chez nous c’est plutôt Benjamin Lancar, des pétitions en ligne et des groupes Facebook contre la faim dans le monde. Tout de suite ça a moins de gueule que de renverser Ben Ali.

Voilà bien tout le problème. Les pétitions par mail et les ‘clique ici pour sauver un petit enfant’ ne changeront pas le monde. On le sait bien, évidemment, que le militantisme sur Facebook est au militantisme ce que l’ami Facebook est à l’ami.1 Pour autant, ça n’empêche pas le gouvernement américain de prendre les choses suffisamment au sérieux pour monter un programme dédié à la manipulation des médias sociaux.

1. Les italiens du collectif Les liens invisibles moquent avec un certain talent les chimères du militantisme par le clic.

Oui, décidément, il semble que quelque chose nous échappe.

La surveillance technologique

Les Etats, démocratiques ou non, surveillent leurs citoyens, en particulier leur activité en ligne, et parfois en mobilisant des ressources importantes. Ce n’est pas un secret. Les Etats-Unis sont même les spécialistes avoués : on se souvient d’Echelon, de Carnivore et du projet avorté Total Information Awareness.2 Nous avons appris à vivre en connaissant l’existence de ces systèmes, à nous accommoder de leurs indiscrétions.

2. A lire ici, le témoignage fascinant d’un employé d’AT&T sur le fonctionnement de la surveillance aux Etats-Unis.

Pour bien comprendre, arrêtons-nous un instant sur une histoire qui a fait le tour du net en mars dernier. Au téléphone avec sa femme, un Chinois qu’on peut supposer aisé et cultivé cite Shakespeare en plaisantant : ‘Methinks the lady doth protest too much.’ La communication est immédiatement coupée : il a eu le tort de prononcer le mot ‘protest’.

Cette histoire est évidemment fausse.3 Si elle est parvenue à abuser si facilement les grands médias, c’est parce qu’elle remplit à merveille plusieurs buts : d’abord montrer le degré de contrôle exercé par les autorités chinoises sur leur population, avec en toile de fond la puissance technologique montante de la Chine ; et ensuite signifier, par contraste, combien nos sociétés sont libres, elles.

En réalité, c’est surtout que notre flicage est fort différent de celui que subissent les Chinois. Sous nos latitudes, le flicage commence à la naissance avec le numéro de sécu, et il est achevé à l’adolescence avec la carte bleue et le téléphone portable, c’est-à-dire volontairement, par l’effet de notre désir. A 18 ans au pire, nous sommes sous le contrôle de l’État, et nous y sommes venus de notre plein gré, parce que c’est plus pratique — tout comme il est plus pratique d’avoir un compte Facebook que de maintenir un contact social régulier avec toutes nos connaissances.

La société de surveillance

Les innocents n’ont rien à cacher. Ce postulat de base de la société de surveillance n’est plus guère interrogé. Au mieux, la controverse portera sur l’efficacité des politiques sécuritaires, mais jamais sur leur nécessité (Laxistes ! Mous du cul !) ou même leur bien fondé (Anarchistes ! Rêveurs ! Poètes !). Au bout du compte, le débat se cristallisera autour de la dialectique liberté / sécurité.

3. Il est difficile d’imaginer qu’un système d’analyse plus coûteux et inefficace que celui qui est décrit : il s’agirait de monitorer en temps réel les conversations téléphoniques, et de les interrompre quand on repère un mot, dans une langue étrangère et sans la moindre analyse du contexte. C’est idiot.

Remarquons ensuite que la seule conséquence néfaste de cette mésaventure aurait été l’interruption d’un coup de fil, et que l’anecdote aurait pu parvenir immédiatement aux oreilles de journalistes occidentaux. Dans un pays où on peut être envoyé en camp de travail sur décision administrative, tout cela paraît peu probable.

L’exemple canonique, en France, c’est le serpent de mer de la vidéosurveillance. Périodiquement, l’installation de caméras est proposée pour « réduire la criminalité ».4 Les opposants à la vidéosurveillance invoquent alors 1984, et plus généralement le spectre du totalitarisme. Comme toutes les comparaisons avec le fascisme, celle-ci n’est pas très efficace, rhétoriquement parlant : il suffit aux tenants de la vidéosurveillance de se présenter comme des modérés pour avoir la haute main. Comprenez-les : ils aiment la démocratie et la liberté, mais il est nécessaire de trouver un « équilibre » ; de faire des concessions « raisonnables », au nom de la sûreté de tous. Il n’y a pas de liberté sans sécurité.

Et voilà le travail.

4. Ce n’est pas mon propos ici, mais je profite tout de même de l’occasion pour rappeler que les caméras de surveillance ne font pas baisser la délinquance et ne permettent pas d’augmenter le taux de résolution des affaires.

Dans un article célèbre5, Daniel J. Solove recommande d’analyser le problème du respect de la vie privée non pas tant en termes orwelliens que kafkaïens :

« Far too often, discussions of the NSA surveillance and data mining define the problem solely in terms of surveillance. To return to my discussion of metaphor, the problems are not just Orwellian, but Kafkaesque. The NSA programs are problematic even if no information people want to hide is uncovered. In The Trial, the problem is not inhibited behavior, but rather a suffocating powerlessness and vulnerability created by the court system’s use of personal data and its exclusion of the protagonist from having any knowledge or participation in the process. The harms consist of those created by bureaucracies—indifference, errors, abuses, frustration, and lack of transparency and accountability. »

5. Daniel J. Solove, “I’ve Got Nothing to Hide” and Other Misunderstandings of Privacy.

Allez donc le lire en entier, c’est disponible gratuitement, pas hyper long et très pédagogique.

Ca marche pas

En réalité, les technologies de surveillance ne fonctionnent même pas très bien. Dans les pays développés, leur omniprésence découle surtout de la puissance économique et du lobbying forcené du secteur de la sécurité. En règle générale, à la manière d’une bureaucratie, elles ne traitent correctement qu’une courte majorité des cas et toute augmentation de leur rendement a un coût exponentiel.

A contrario, les neutraliser ou les détourner a un coût extrêmement faible. La subversion des technologies de contrôle de la population est depuis longtemps un passe-temps de hacker. Aujourd’hui, il n’est même plus nécessaire de s’aventurer aux marges du web pour s’en convaincre, parce que la résistance aux technologies de surveillance est devenu un sujet pop : avec un petit frisson, des journalistes transis et des blogueurs exaltés vous expliqueront comment échapper aux caméras, comment neutraliser les puces RFID des passeports, ou comment tromper les dispositifs de reconnaissance faciale dont les aéroports se sont équipés à grands frais, ces dernières années. Il y aura des tutoriels illustrés et tout.

L’ambiance est devenue très bon enfant. Un peu partout, des ingénieurs et des passionnés construisent des réseaux sans fil indépendants parce qu’ils trouvent ça amusant, sans comprendre ce que cela signifie — à savoir qu’aujourd’hui, avec un budget modeste et des compétences techniques pas invraisemblables, des particuliers peuvent créer une infrastructure de communication à l’écart du contrôle de l’État.

Or donc, les passionnés du Wi-Fi construisent des réseaux de communication parallèles. Qu’est-ce qu’ils se racontent dessus ? Des histoires d’ingénieurs. Peut-être s’échangent-ils des DivX ou se donnent-ils rendez-vous pour l’apéro. À vrai dire le contenu des communications n’est pas leur finalité ; eux, ce qui les intéresse, c’est la technologie mise en oeuvre, le réseau lui-même.

Parfois je lis les tutoriels de TrueCrypt, et je me dis qu’il faudrait que j’essaie d’installer un OS caché sur la partition fantôme d’une microSD planquée dans une pièce de monnaie, pour me sentir comme Gene Hackmann dans Enemy of the State. Et subitement je me demande bien ce que j’en ferais.

Nous n’avons plus rien à cacher que des BDRips et trois grammes de shit.

La querelle

Du coup c’est sûr qu’on s’affiche sur Facebook et twitter. Aucune pudeur. Les anciens crient au scandale en voyant les jeunes qui déballent tout, les modernes expliquent qu’ils n’ont rien à cacher.

Si bien que les anciens se retrouvent à défendre la vie privée à peu près comme ils défendent la liberté d’expression, je veux dire pour elles-mêmes, par atavisme, sans plus en avoir l’usage mais emplis d’une terreur sacrée.

Les exagérations grossières des ‘partisans de la vie privée’, leurs erreurs et leurs intransigeances agissent comme des repoussoirs : l’alternative à Facebook et à l’exhibitionnisme, c’est la cage de Faraday, tout payer en liquide et passer sous netBSD. Abandonner DropBox ? Pourquoi pas les lampes à huile, tant qu’on y est ?

Regardez, disent les anciens : on veut analyser nos opinions sans nous demander notre avis.6 Nous haussons les épaules. Il y aurait quelque chose de grotesque à s’insurger de ce que quelqu’un ou quelque chose vienne lire ce que nous publions.

Même les technologies plus avancées de traitement automatisé du langage — du type de celles qui inquiètent l’auteur de l’article ci-dessus — ne font que repérer et exploiter des motifs. Qu’elles fonctionnent à partir d’analyses syntaxiques ou statistiques, leurs traitements ont pour seul effet de constater que la plupart des personnes s’expriment avec une régularité désarmante.

6. Je suis désolé de m’acharner sur ce blog, simplement c’est un si bon exemple que je m’en voudrais de passer à côté.

Permettez-moi d’être un peu brutal : si mon script comprend ce que vous venez de dire, c’est que vous ne disiez rien de très intéressant de toute façon.

Le problème n’est plus tant que nous n’avons rien à cacher, mais que nous n’avons rien à dire.

La France a peur

Pour être un peu taquin, je dirai : voilà des mois ou des années que nous débattons de la couleur de l’arbre qui cache la forêt. Car tandis que nous nous écharpons autour des questions vaines ou mal posées, le point le plus capital semble échapper à tout le monde : l’Etat a peur de nous.

En dépit de notre indolence, de notre apathie, en dépit de la constance avec laquelle nous nous collons la tête dans le sable, nos gouvernants ont toujours peur de nous. Ils sont terrifiés par les technologies dont nous disposons et par ce que nous pourrions en faire, si jamais il nous prenait l’envie de nous révolter.

Leur point de vue est facile à comprendre, et à première vue il a même l’air de faire sens. Dans le temps, publier ne serait-ce qu’un tract représentait un coût non négligeable et demandait une certaine expertise technique. Aujourd’hui on peut parfaitement héberger un petit serveur chez soi, simplement muni d’une connexion ‘consumer level’, et profiter un certain temps des protections juridiques qu’offrent nos domiciles.

Parallèlement, nous pouvons communiquer entre nous, instantanément. Travailler ensemble à des plans grandioses, sans avoir à déclarer en préfecture notre intention de nous réunir. Nous pouvons faire tout ça en secret, en tenant dans l’ombre jusqu’aux personnes qui partagent nos appartements. Les révolutions du début de l’année ont du sembler donner corps à leurs terreurs les plus profondes.

C’est avec tout cela en tête que nos gouvernants font passer des lois liberticides — sans comprendre qu’elles sont vides de sens et inefficaces. Inefficaces parce que si vraiment on veut établir un canal de communication sécurisé, on peut toujours. Et vides de sens car — regardez-nous — visiblement nous n’avons pas la moindre envie de nous révolter. Dieu sait que nous en avons les moyens et les raisons, et pourtant nous nous obstinons à n’en rien faire.

C’est dommage, car avoir ainsi abandonné toute dignité nous confère une liberté ahurissante — désormais, si nous avons des choses à cacher, qui pourra bien le savoir ? Qui pourra bien le prouver ? Puisque nous nous promenons toujours avec nos téléphones, qui pourra bien savoir où nous serons passés, le jour où nous déciderons de les laisser chez nous ? Je veux dire : est-ce que vraiment on va mettre quelqu’un en planque devant chez nous pour vérifier que nous faisons effectivement ce que racontons et documentons (photos, vidéos, témoignages concordants) sur nos profils Facebook ? C’est grotesque.

Je propose de commencer par le commencement. Réfléchissons deux minutes, au lieu de passer notre temps à nous inquiéter de la surveillance exercée par l’Etat ou les publicitaires — je veux dire, avant de nous préoccuper des moyens, commençons par retrouver les ambitions. Au lieu de défendre aveuglément la vie privée, comme une coquille vide, redonnons-nous d’abord des choses à cacher. Retrouvons le frisson de la subversion. Ne laissons pas nos gouvernants seuls avec leur terreur abstraite : redonnons leur quelques raisons de nous craindre.