Les vêtements

Ça fait maintenant plus de trois mois que je suis obsédé par Vinted. J’ai tout essayé pour m’arrêter, je désinstalle l’appli je bloque l’URL je cache mon téléphone, mais au bout du compte j’y retourne chaque fois. En fait je veux aussi des baskets montantes turquoises, et un pantalon pour l’été, et pourquoi pas une saharienne, et ce t-shirt avec des parapluies il est joli non ? Et bim, commandé commandé commandé.

Vinted, le réseau social honnête

Vinted a réussi là où Vide-dressing et tous les autres avaient échoué (ou n’avaient réussi que très modestement) en devenant un réseau social : on s’abonne à des marques et à des dressings, on remplit son profil et on échange des messages, et vingt fois par jour on va consulter son feed pour voir la chair fraîche — tout est comme sur Facebook, mais sans les conspirationnistes et les cousins fachos.

Si Vinted réussit à rester un espace accueillant là où les réseaux sociaux habituels deviennent rapidement irrespirables, c’est en étant absolument sincère quant à sa nature marchande. Les gens qui vendent de beaux vêtements ne sont pas là pour informer le monde de l’excellence de leur garde-robe, ni pour se positionner sur une polémique ou faire carrière ou que sais-je, ils sont là pour conclure des transactions. Bien sûr il y a des déceptions et des gens malhonnêtes, mais sur Vinted tout est univoque. Mêmes déçues, les promesses restent vraies : Vinted me donne chaque fois quelque chose de tangible en échange de mon temps et de mon attention, et pas seulement le sentiment que tout le monde a une vie simultanément plus intéressante et mieux pilotée que la mienne.

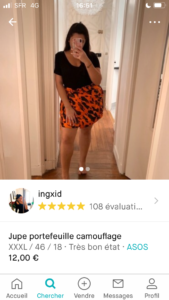

En trois mois, j’ai refait l’intégralité de ma garde-robe, et maintenant j’en suis à offrir des vêtements à ma compagne et à mes enfants, juste pour le plaisir d’avoir des trucs à benchmarker. À cette occasion j’ai pu constater que ce n’était pas tout à fait la même ambiance chez les femmes que chez les hommes. Déjà, ça va beaucoup plus vite chez les filles : les trucs beaux et pas chers partent presque instantanément, pas le temps de peser le pour et le contre, il faut se précipiter.

Chez les hommes on a encore la chance de tomber, parfois, sur le type qui veut juste se débarrasser de ses vieilleries, prend une photo pourrie et fait une faute d’orthographe au nom de la marque. Et même quand elles sont compétentes, les annonces des hommes sont généralement factuelles, sèches. Les plus bavardes se contentent de détails techniques. Les connaisseurs se permettent parfois un « pièce rare », un « sold out partout » ou un « coloris recherché », mais c’est tout. On n’est pas là pour rigoler, c’est du sérieux ici.

Les filles, elles, s’interpellent, se tutoient, communiquent volontiers, bref veulent à tout prix faire communauté. Au début ça fait bizarre. Même leurs photos sont différentes : c’est mieux mis en scène, parfois avec des mannequins, et surtout il y a beaucoup plus de photos portées : les filles se photographient devant leur grand miroir, dans une tenue qui met en valeur le vêtement qui fait l’objet de l’annonce (ce qui est assez troublant, car entre le visage généralement coupé ou masqué, le décor intime et les poses avantageuses, ces photos évoquent tout à fait l’esthétique de la pornographie homemade).

Les photos portées sont nettement plus rares chez les hommes (de fait, je me rends compte que je n’en prends pas pour mes propres annonces, à moins qu’on ne m’en demande une). Parfois c’est manifestement la copine, responsable du vidage des placards, qui a dit : « Allez viens chouchou, on va vendre ton vieux manteau. » Et le malheureux se retrouve à poser au milieu de l’entrée dans son manteau trop petit, les bras écartés et le bide rentré pour tâcher d’échapper au ridicule – même si le visage n’est pas sur la photo, on sent bien son air humilié et confus.

Et enfin il y a mon autre genre de photo favori, « J’ai demandé à ma copine sexy de poser pour la photo portée », qui produit moult clichés de filles en short en jean, censément pour vendre des t-shirts trop grands pour elles. Ou peut-être que c’est juste que cette fois, Chouchou a refusé de prendre la pose, instruit par son humiliation de la dernière fois.

Choisir des vêtements sur Vinted exige de se projeter, d’imaginer leur texture et leur coupe pour les essayer en pensée, dans un geste mental assez similaire au choix de la boîte en plastique adéquate pour transvaser le contenu d’une marmite ou d’un saladier. Il faut se faire une idée de leur couleur, aussi, en jonglant avec celle indiquée (« rouge », « marine », « menthe ») et celle qu’on voit sur notre téléphone, déformée par la lumière au moment du cliché, les artefacts de compression JPEG et les imperfections de l’écran.

Évidemment, ce sera toujours un pari. Si tout a l’air d’aller, il n’y a pas grand chose pour nous retenir d’appuyer sur la détente. La friction est réduite au strict minimum, l’achat est pratiquement immédiat – le temps d’avoir des remords hop trop tard c’est déjà payé. Et ensuite on attend, en général cinq à dix jours, en consultant fiévreusement les informations cryptiques de suivi (« colis pris en charge dans notre réseau », est-ce vraiment un progrès par rapport à « colis en cours de traitement sur notre plateforme logistique » ?).

Un jour, le colis arrive tout de même. Au déballage, il y a d’abord confirmation ou infirmation immédiate de nos hypothèses sur la couleur et le toucher du tissu, puis vient l’essayage. Mais la vraie surprise, à chaque fois, c’est l’odeur. Il y a des lessives qu’on finit par reconnaître, il y a les gens qui mettent du parfum pour masquer l’odeur de tabac froid, et puis parfois il y a simplement la trace presque imperceptible d’une odeur corporelle inconnue, qu’on détecte quand on enfile le vêtement pour la première fois. Cette proximité sensorielle crée une intimité qu’on n’a pas voulue mais dont on se sent responsable, une forme de voyeurisme, qui m’évoque un peu le fait d’entrer brièvement chez les gens quand on leur achète des trucs sur le bon coin.

2. Le mirage minimaliste

Ces derniers temps, dans mes rêves, je vois souvent la veste de créateur japonais que j’ai portée presque chaque jour de 2001 à 2010, jusqu’à ce qu’elle tombe en lambeaux : une veste en moleskine noire légèrement brillante, comme ces vêtements de charpentier qui fleurissent partout en ce moment, mais cintrée et avec de petits revers, et une poche poitrine qui s’ouvrait verticalement.

Je l’avais achetée dans la « boutique rouge » de Seiichiro Shimamura, rue Jean-Pierre Timbaud. C’était en face de mon immeuble et j’y passais pratiquement chaque semaine. Les vendeurs étaient tous gentils et trop beaux, les vêtements magnifiques et stylés et encore relativement bon marché, pour peu qu’on soit sur la liste des soldes privées.

La marque, 0044, n’existe plus aujourd’hui. Elle s’est cassée la gueule après un déménagement sans doute un peu ambitieux rue du Bourg Tibourg. Je ne saurais dire quand précisément, parce qu’après 2006 j’étais devenu trop pauvre pour m’acheter des fringues de créateur. Je continuais à porter celles que j’avais déjà, mais l’explosion des prix et la contraction de mes finances m’interdisaient de les remplacer. J’étais incapable d’aller m’acheter des vêtements pas chers comme un déclassé, alors je portais toujours les mêmes jusqu’à ce qu’ils soient en loques. Ça a marché un moment, j’arrivais à m’acheter une fringue par an aux soldes pour apporter un peu de sang neuf, mais en parallèle j’ai beaucoup grossi, ce qui n’arrangeait pas mes affaires. Je me suis trouvé boudiné dans des vêtements démodés et élimés, ce n’était plus vraiment tenable.

Faisant de nécessité vertu, j’ai décidé de chercher mon bonheur ailleurs que dans les apparences. J’ai abjuré la passion d’une vie, et au lieu de mes chemises Vivienne Westwood et de mes bottines J.B. Rautureau, j’ai décidé de mincir et de m’acheter des t-shirts unis chez Uniqlo. Je ne voulais plus jamais paraître coquet. Je voulais être dans le camp de ceux qui font, et je voulais que ça se voit. C’était vers 2012-2013, je bossais pour une start-up et, sans le savoir, j’avais simplement adopté le normcore en même temps que tout le monde : des vêtements peu nombreux et simples, mais solides et utiles, des couleurs ternes, surtout pas de motifs ni de marque apparente — sauf peut-être un petit « Patagonia » sur la poitrine.

Il n’est pas anodin que ce soit le style vestimentaire favori des tech bros de la Silicon Valley. Ça va avec le minimalisme hypocrite qu’ils revendiquent en toute chose, jusqu’à l’absurde, et qui est une forme de distinction : contrairement aux pauvres qui s’encombrent d’objets médiocres et innombrables, il s’agit toujours d’avoir peu parce qu’on a toujours les moyens de louer instantanément les services d’un travailleur pauvre, qui assume pour nous le fardeau de la propriété, ou d’acheter sur un coup de tête un truc dont on se débarrassera après. Et si vraiment on se décide à posséder quelque chose, ce doit être absolument parfait, l’objet ultime, le meilleur ordinateur, les chaussures indestructibles, le sac à dos multi-compartiments choppé sur Kickstarter, la veste imperméable et chaude et respirante et légère et sobre mais stylée quand même, et qui coûte 780$.

Au bout du compte, les chantres de dénuement passent donc leur temps à lorgner sur les nouveaux produits, à interroger leurs décisions, à chercher leur « endgame » puis à le revendre pour un nouveau grâal, remettant en cause leurs choix dès qu’un nouveau produit suprême sort ou qu’un nouveau joueur entre dans l’arène avec un truc mieux pensé.

(Je sais de quoi je parle : j’ai porté une veste Mission Workshop de 2014 à 2018. Et ne me lancez surtout pas sur les sacs à dos, je suis intarissable.)

De nombreuses entreprises ont identifié ce marché et proposent toute une foule d’objets ultimes, en général à destination de jeunes gens à hauts revenus mais sans guère de goût pour la mode, donc souvent des ingénieurs cherchant à diversifier leur garde-robe au-delà des t-shirts de groupes de metal. Les malheureux se font fourguer des bottines indestructibles mais inconfortables, des sous-vêtements en mérinos, ou des vestes techniques extérieurement indistinguables d’un coupe-vent Quechua, tout ça fort cher, contre la promesse d’acheter un produit qui durera, sera réparable, et ne se démodera pas.

Il existe une marque française qui occupe exactement ce segment, appelée Bonne Gueule. Si j’ai bien compris c’est l’émanation d’un blog de mode masculine (lui-même clairement inspiré de la section Male Fashion Advice de reddit), quoi qu’il s’en soit le résultat ce sont de fringues qui ressemblent étonnamment à celles catalogues de vente par correspondance pour vieux, type L’Homme moderne. Sauf que là les jeans sont en selvedge et les pulls en mérinos et les manteaux en loden, et les prix invraisemblablement élevés pour des trucs aussi laids. Dans l’esprit, ça m’évoque la chaîne de magasins allemands Manufactum, dont le créneau est de vendre des trucs dont les vieux ronchons se désolent qu’ils aient disparus, pour être remplacés par des ersatz de moindre qualité.

[« Les bonnes choses, ça existe encore »]

Vinted, c’est l’exact inverse de l’objet ultime. C’est le refus de choisir. Pourquoi se prendre la tête six mois pour trouver la veste parfaite à 400 euros, alors qu’on peut en acheter quatre à 10 euros dans la même journée ?

3. Le vêtement à l’heure de sa reproductibilité technique

La question de l’ersatz est intéressante dans un domaine où ce qui rend les objets désirables est généralement immatériel. Pourquoi les trucs Off White sont-ils si chers ? Pourquoi certaines Air Jordan 1 se revendent-elles dix fois plus cher que les coloris disponibles en magasin ? Qu’est-ce qui fait qu’une marinière Comme des Garçons coûte 30 fois plus cher qu’une marinière Jules à la coupe pratiquement identique, à laquelle il ne manque qu’un petit logo en forme de cœur ? Qu’est-ce qui rend une copie acceptable – je veux dire suffisamment différente de l’original ?

Je me souviens par exemple d’un pull Alexander McQueen que j’avais trouvé reproduit à l’identique sur le dos d’un copain, un an plus tard. Le sien venait de chez H&M. Il existe manifestement une sorte de chronologie de la mode, qui autorise à suivre, à une distance respectueuse, les créateurs de l’échelon supérieur de la hiérarchie et à copier la coupe, la couleur, la matière de leurs vêtements, pour peu qu’on respecte la préséance. La propriété intellectuelle protège seulement la marque.

En somme, ce qu’il est interdit de reproduire, c’est le logo. Mais ce qu’il est impossible de reproduire, c’est l’aura, cet ingrédient magique dont les créateurs nimbent leurs vêtements et qui est censé en justifier le prix. Et voilà précisément ce qui rend Vinted irrésistible : on y achète des vêtements usés et imparfaits, certes, mais encore nimbés de leur aura de pièce originale. Tout ça pour 10 euros.

Pour tout dire, je suis toujours déçu quand j’achète un truc un peu cher sur Vinted. Mes Air Force One à 10 euros sont parfaites et je les adore (je les porte en ce moment même). Mes Jordan à 60 euros sont décevantes. Elles sont irréprochables mais rien à faire, je trouve qu’elles font cheap. J’ai l’impression de m’être escroqué tout seul en achetant un truc aussi cher d’occasion.

4. Injonctions contradictoires

Mon obsession pour les vêtements est revenue subitement, à l’issue de longs frémissements que je ne voulais pas voir. En revenant en région parisienne, il y a deux ans, première alerte : j’ai acheté un bonnet absolument hors de prix sans sourciller — j’étais à Citadium avec mon fils et j’en ai soudain eu assez de faire régner en permanence la discipline et la modération. Et puis bon, je crois que j’en avais surtout assez d’être fringué comme un sac.

Dans l’année qui a suivi, chaque fois que je devais traverser le périphérique, j’avais à nouveau le sentiment d’être mal fagoté, terne, vaguement répugnant – under-dressed. À l’automne dernier, n’y tenant plus, je suis retourné à Citadium avec la ferme intention de retrouver un peu de dignité. Ç’aurait été le moment de remplacer ma vieille veste japonaise : comme je le disais, les « vêtements de travail » sont à la mode, surtout parmi les gens qui n’ont pas d’activité manuelle. À vue de nez, la moitié des mecs du Grand Onzième (quart nord-est de Paris + dominions de la petite ceinture) se promène avec une veste « workwear » sur le dos, soit chinée, soit issue d’une jeune marque ironico-fétide — Bleu de Paname avec ses « vestes de comptoir » et Champ de Manœuvre ses « vestes de contremaître » ; Commune de Paris, Fils de Butte ou North Hill, qui convoquent l’imaginaire de Montmartre ; et mes chouchous, Fleurs de Bagne, avec leurs modèles au nom d’un goût absolument exquis :

(En 2012 déjà, Russell Davies disait que tout Shoreditch ne rêvait que de se promener en tablier de cuir.)

Mais en même temps je n’avais pas envie de recommencer à payer les prix délirants du retail, ni de replonger dans la spirale infernale des soldes privées et des offres exclusives. C’est comme ça que je suis arrivé sur Vinted : je voulais seulement une veste, et c’était tellement pas cher que j’en ai acheté trois. Et après, les digues étaient rompues.

Les marques de fringue de luxe ont tout à fait senti le vent tourner. Elles peuvent dénigrer les vêtements moins chers et tenter d’en discréditer la qualité, mais pas leurs propres vêtements de seconde main. Alors elles cherchent des stratégies pour reconquérir les clients qu’elles se sont aliénés et qui se tournent vers le marché de l’occasion. La marque Church’s, par exemple, vend aujourd’hui des chaussures reconditionnées en usine, comme si c’était des iPhones. Cela leur permet en plus de reprendre la main dans le débat actuel sur l’impact écologique de la mode, en se distinguant des marques de fast fashion, dont les pratiques absurdes sont de plus en plus contestées :

Pour autant, s’habiller sur Vinted en prétendant sauver la planète est un faux argument : j’ai peine à imaginer le nombre de camions pourris qui sillonnent la France pour transporter des vieilles paires de Nike d’un bureau de tabac de centre commercial à un taxiphone quelconque. Surtout, en créant un vigoureux marché de l’occasion, Vinted permet à plus de gens de financer leurs achats de fringues (un peu comme AirBnB soutient la hausse des loyers au-delà de ce que les locataires pourraient supporter normalement). Personnellement, les prix très bas m’ont remis dans une démarche de consommation frénétique, alors que j’avais fini par atteindre une forme de sobriété.

5. Répliques

Les fashionistas s’arrangent comme elles peuvent de la hausse du prix-du-prêt à porter en magasin depuis 15 ans. Il y a les gens qui grapillent les miettes aux soldes privées, ceux qui achètent d’occasion, et ceux qui trichent en achetant des faux.

Attention, ils ne parlent pas de « faux » ou de « contrefaçons », ce serait vulgaire, mais de « répliques ». C’est un terme que je connaissais pour les meubles de designers, mais que j’ai été surpris de rencontrer à propos de vêtements. L’hypocrisie est la même dans les deux cas. L’idée c’est : contrairement à la contrefaçon, la réplique ne prétend pas être authentique. Elle est ouvertement dépourvue de l’aura de l’original, dont elle n’est donc pas une copie. La réplique est un corps sans âme, parfait mais inerte. Et personne ne songerait à dire qu’une statue de cire est une fausse personne, n’est-ce pas ?

En pratique, évidemment, c’est plus flou. Il y a des forums entiers dont les utilisateurs dénichent, commandent et testent des répliques des vêtements de créateurs trop chers pour eux. Le phénomène touche souvent des marques de tech wear stylé, notamment Acronym, dont les prix sont absolument délirants. Les répliques sont généralement vendues sur TaoBao, un site tentaculaire où il est impossible de commander sans compte bancaire chinois.

Si on est hors de Chine, on doit donc passer par un agent, qui est une sorte d’esclave partagé très similaire aux livreurs Deliveroo ou aux gens qui gèrent les clés dans les AirBnB. L’agent commande pour vous sur des sites inaccessibles aux non-Chinois, reçoit vos colis, les déballe, les prend en photo pour vous puis, si votre majesté est satisfaite, « consolide » vos diverses commandes dans un seul colis, qu’il vous envoie. Tout ça pour une somme remarquablement modique. Le seul risque de l’affaire intervient au moment où le colis consolidé doit passer la douane : si un fonctionnaire un peu trop zélé inspecte votre colis, les marchandises sont confisquées. J’ai lu avec un certain amusement les trucs et astuces utilisés pour éviter les contrôles – avec leur mélange de sérieux total et d’irrationnalité empirique, ces conseils évoquent les préceptes de la biodynamie en matière de jardinage.

Admettons que les conseils ésotériques lus sur des forums obscurs portent leurs fruits, et que votre colis arrive. Vous pouvez alors évaluer la qualité et le degré de ressemblance de vos achats avec les originaux. Une copie parfaite est dite « 1:1 », et coûte un prix assez élevé. Par exemple, sur le plus gros site de vente de répliques de Air Jordan, chaque paire coûte une bonne centaine d’euros, plus les frais annexes (paiement par Western Union, agent, frais d’expédition…). C’est pratiquement le prix d’une paire neuve en magasin. La seule différence, c’est que vous pouvez alors choisir parmi tous les coloris, même les éditions ultra-limitées qui se revendent à prix d’or.

Évidemment je ne vous encourage pas à suivre ces conseils. Dans nos pays, le recel de produits contrefaits est sévèrement puni. Nous défendons bec et ongles la propriété intellectuelle, parce que c’est tout ce qui nous reste, la dernière base sur laquelle nous produisons de la valeur. Nous dessinons, les Chinois produisent. Nous sommes les auteurs, eux les exécutants. Nous seuls avons le pouvoir de créer l’aura. Et tout l’édifice s’effondre s’ils se mettent à produire de manière incontrôlée les marchandises dont nous organisons la rareté.

Pour ma part, ce qui m’intéresse plus que les répliques, ce sont les créations originales venues de Chine. Depuis quelques années, de nombreuses marques chinoises s’approprient le tech wear et produisent les vêtements d’une société dystopienne et surpolluée, des fringues de ninja cyber punk autrement plus stylées que les timides vestes techniques vendues par les jeunes marques américaines à des tech bros. Si j’étais plus jeune ou plus beau, je porterais avec joie un kimono tactique Reindee Lusion, ou l’incroyable veste Cobra de chez Enshadower.

J’ai menti, tout à l’heure : aujourd’hui je ne vais plus guère sur Vinted, sauf si par hasard un de mes articles se vend (il faut bien évacuer tous les trucs trop petits ou trop grands ou décevants que j’ai inévitablement achetés pendant ma phase compulsive).

Le charme s’est rompu le jour où le type du relais colis m’a reconnu. Il n’a pas demandé ma pièce d’identité, il était même allé chercher mes colis dès qu’il avait aperçu mon vélo. J’étais devenu un habitué. Il m’était arrivé à peu près la même chose au bar du coin, l’hiver dernier, et là aussi c’était le signe qu’il était temps d’arrêter.

Image de titre : Foucault Power Knowledge par Boot Boyz Biz

Ceux qui dansent

Ma conviction a toujours été qu’il existe deux sortes de gens : ceux qui restent assis à bavarder, et ceux qui dansent. J’ai toujours appartenu à la première catégorie : attablé devant un verre bientôt vide et la gueule grande ouverte, en train d’abrutir tout le monde avec mes histoires. Il fallait toujours que je sois le plus éloquent et le plus érudit, il fallait toujours lire les livres les plus obscurs pour en tirer les conclusions les plus tranchantes, planer au-dessus de la mêlée en larguant parfois mes opinions éclairées sur le crâne des plébéiens restés au sol. Bienvenue sur ma chaîne YouTube, n’oubliez pas de vous abonner.

Secrètement, pourtant, je ne rêvais que de me lever pour aller danser. J’en avais marre de parler des choses, j’aurais bien voulu en faire, moi aussi. Mais j’étais maladroit, impatient, et incapable d’accepter un résultat sous-optimal, ce qui est une excellente manière de ne jamais rien faire. J’étais le gars qui s’achète des pinceaux très chers mais ne peint jamais rien.

J’ai passé l’été dernier à dessiner des meubles et des machines rudimentaires pour mon atelier d’impression, et les 6 mois qui ont suivi à les construire. Je voulais un atelier confortable pour travailler et un bureau pour écrire. Le rêve de ma vie. Alors j’ai marné, des nuits entières et tout mon putain d’été, et puis finalement l’automne et l’hiver aussi, tant et si bien qu’aujourd’hui que j’en vois le bout, je me trouve un peu perdu. J’ai envie d’optimiser à la marge, de rajouter un gadget ou un outil, mais non. Il ne reste plus qu’à faire.

L’ironie du sort, c’est d’avoir enfin tout ce dont j’ai tant rêvé, que ce soit le matériel ou les compétences, au moment même où j’en perçois surtout la vacuité et l’égocentrisme. Ah ! Si seulement j’avais su danser plus tôt, comme mes amis qui font de belles carrières et ont l’air de savoir où ils vont… Mais en vérité mes rêves ont toujours été creux et conformes, et les voir réalisés 20 ans plus tôt n’y aurait rien changé. Non, tout est pour le mieux, et je ne ferais rien autrement.

Et en fait, peu importe. Il me semble qu’on en arrive à une situation qu’il ne sera bientôt plus pertinent d’intellectualiser, et là je me dis qu’il serait bon d’avoir d’autres repères que Nietzsche et Wittgenstein. Il me semble que notre époque calamiteuse appelle une renaissance – pas les peintres-astronomes-alchimistes du XVIe siècle, et pas non plus les ingénieurs-brasseurs-DJ des années 2010, je veux dire des compétences multiples, mais surtout concrètes.

Je m’en fous bien d’avoir arrêté trop tôt les maths, et je m’en fous aussi, désormais, de n’avoir jamais rien compris à Heidegger ni rien lu de Husserl, et d’avoir souvent lu les autres par coquetterie. Maintenant je voudrais savoir faire des choses utiles. Je voudrais faire pousser des plantes. Je voudrais finir ce que j’entreprends. Je voudrais savoir monter des murs, réparer les choses, cuisiner pour 50, jouer de la musique. Les vrais talents d’un homme accompli.

Ce soir, par exemple, j’ai reprisé des accrocs dans mes pulls et cousu de nouveaux boutons à un pantalon que je gardais depuis 2011 dans l’espoir d’être un jour à nouveau assez mince pour rentrer dedans (victoire). J’ai parfois de la peine à me réjouir de quoi que ce soit, mais je jubile quand je recolle les jouets cassés, quand je rapièce mes gants de vélo préférés, ou quand une machine à laver apparemment bonne pour la benne repart après que j’en ai extrait 2 euros 20 en petite monnaie et changé une seule pièce. Ce sont les moments où je me sens enfin capable, et c’est un début.

J’essaie d’expliquer à mon fils, qui me ressemble bien trop pour son propre bien, que c’est pas grave d’être inconstant et impulsif, que c’est pas forcément une tare que d’être un dilettante ni une fatalité d’être malhabile – je voudrais lui dire qu’un jour viendra pour lui, et qu’en attendant il trouvera toujours un chemin de traverse, un biais, un outil. Tout ce qui compte c’est de faire. Même peu, même mal. Finir des choses modestes plutôt que de rêver de choses grandioses.

Alors voilà. Ça va faire quinze ou vingt ans que je m’épanche sur ce blog, et au moins cinq que je radote, et mon verre est vide. Il est l’heure d’aller danser.

Photo : Party, par Maria Fernanda Aristizabal

Le silence

Alors ça fait quoi d’être revenu à Paris Montreuil ?

Je sais pas. Les premiers temps je me sentais rustre et perdu, un peu Stallone dans Demolition Man. Je m’offusquais du prix des pintes, je trouvais tout le monde suspicieusement jeune et beau, et puis le bruit, heing, fioulala on est plus habitués. Les vieux copains me regardent comme si je revenais d’un long voyage, alors que mon impression c’est plutôt un réveil pâteux après une longue nuit à ressasser un rêve circulaire.

J’ai retrouvé en ville tout ce que je me souvenais y avoir laissé de confort, de vie, de gens et d’expériences. Le plus bizarre c’est de me retrouver à la fois ici (en ville) et maintenant (au quotidien), alors que les deux ne parvenaient plus jamais à coïncider. Du coup je n’ai pas tant l’impression d’être revenu quelque part que d’être revenu avant, mais dans l’autre équipe, celle des vieux. Chaque jour, je tâche d’enfiler les chaussures trop grandes laissées par mes parents, d’élever mes enfants de mon mieux, et il y a une forme de symétrie difficile à ignorer. L’impression qui domine c’est d’avoir commencé une partie en mode difficile.

En tout cas j’ai eu ce que je voulais : une maison ouverte, où les amis viennent et les enfants jouent, où les gens de passage font étape, et où je peux m’isoler quand c’est nécessaire.

En arrière-plan, toujours : l’effondrement, la catastrophe, le jugement. Le mur qui s’approche. Godzilla, qu’on voit arriver à l’horizon, extrêmement lentement, et du coup on est tous posés sur la plage avec des jumelles pour le regarder avancer, et les plus entreprenants vendent des glaces aux badauds, et les plus finauds font des projections et magouillent dans l’espoir de tirer leur épingle du jeu au bout du compte, d’autres font du jetski ou je ne sais quelle absurdité pour profiter de l’instant, chacun s’arrange comme il peut avec ce qui vient, mais en tout cas je pense qu’on a tous admis la réalité de ce qui nous attend, même si on ne peut pas encore en prendre pleinement conscience – tant mieux, sans doute. Évidemment il y a aussi ceux qui restent au camping, tournant fermement le dos à l’horizon, et qui prétendent que le monstre n’est qu’un mirage, un attrape-nigaud, un complot sioniste, que sais-je, en tout cas ils préfèrent continuer de se bercer de souvenirs glorieux, de charcuterie et de boucs émissaires que de voir les choses en face.

Et même face à la catastrophe climatique qui vient, il me semble que ce serait une erreur de sous-estimer la nocivité à court terme du pétainisme ambiant, cette grande ronde de porcs rougeauds et jaloux, qui aiment surtout leur région et leur pinard, s’organisent en milices de voisins vigilants, maudissent les étrangers tous plus ou moins barbares, et la racaille citadine n’en parlons pas.

Notes #1 – La culture populaire chinoise

L’an dernier j’ai suivi avec passion la chronique de Tom Breihan pour A.V. Club, A History of Violence, où il choisissait « le film d’action le plus important de chaque année depuis Bullitt ». Au fil des articles, il m’a pratiquement fait passer l’envie d’écrire sur le cinéma populaire parce qu’il a dit tout ce que j’avais à en dire, et mieux que je ne l’aurais fait (sa chronique sur 300 est exceptionnelle). Son choix pour 2017 était un film chinois que je n’avais pas vu, Wolf Warrior II.

Évidemment j’ai eu un choc esthétique. C’était hideux, grossièrement nationaliste, à peu près incompréhensible. Et en même temps, j’ai eu le sentiment de comprendre enfin toutes les moqueries et la dérision que pouvaient inspirer les films américains des années 80 à la génération de mes parents, dont les prescripteurs culturels daubaient gaiement sur tout ce que la génération actuellement aux commandes choisit d’idolâtrer.

Et tandis qu’on déplore l’homogénéisation culturelle à l’oeuvre depuis 30 ans, qui fait se ressembler toutes les villes et tous les bars et tous les films, il y a quelque chose d’excitant à tomber sur quelque chose de résolument étranger, différent, inédit. Quand je tombe sur des articles sur le hip-hop chinois, ça ressemble un peu au moment où des gens allaient chez des disquaires londoniens pour acheter à prix d’or des disques de la Motown pour pouvoir les pomper.

D’une manière générale, la culture populaire chinoise me semble de plus en plus difficile à ignorer. Elle apparaît un peu partout, au détour des conversations et des articles, généralement dans une anecdote tangentielle un peu bizarre – « Et saviez-vous qu’en Chine, Peppa Pig est interdite ? Qu’ils utilisent des euphémismes à base de marque de pâtes pour faire des commentaires politiques sans être censurés ? etc. » En tout cas, manifestement c’est là-bas qu’il se passe quelque chose – quelque chose d’autre que des super héros et des adaptations / reboots / spin-offs. Chaque fois que le New Yorker fait un article sur l’oenologie dans la campagne chinoise ou les pop-stars qui se lancent dans l’art conceptuel, j’ai l’impression de pouvoir jeter un coup d’oeil trop bref sur un monde fascinant et dont j’ignore à peu près tout.

Ces derniers temps, par exemple, un énorme film d’action à grand spectacle s’est fait ramasser au box office par une espèce de Dallas Buyers Club local. Ca pose des questions intéressantes sur ce que l’Etat chinois choisit de censurer, précisément, ou sur les techniques de spam et de fausses reviews négatives pour couler les films concurrents.

Paradoxalement, la Chine actuelle est à la fois une autocratie terrifiante qui envoie des gens en camp de travail pour des années sur simple décision administrative ET un pays nettement plus ouvert sur le reste du monde que ce qu’on pourrait imaginer. Dans une interview croisée avec Kazuo Ishiguro (au passage, la plus belle chose que j’ai lu depuis des semaines), Neil Gaiman raconte qu’il avait été invité en 2007 à la première convention de science fiction autorisée par les autorités chinoises. À un moment, Gaiman demande à un membre du Parti pourquoi, après des décennies de méfiance, ils se décident à organiser un tel évènement. Le type lui répond que la Chine est inégalée en matière de fabrication, mais qu’elle n’arrive plus à inventer. Le parti veut que ça change, et après avoir rencontré et interviewé nombre de gens créatifs dans de grandes entreprises américaines, ses émissaires ont réalisé que la science fiction et la fantaisie avaient joué un rôle majeur dans l’enfance de nombreux créatifs et inventeurs. Le parti a donc décidé de renouer avec le riche héritage de la culture chinoise en matière de fantaisie et d’assimiler la culture populaire de l’occident.

Dix ans plus tard, j’ai l’impression confuse qu’on commence à entrevoir les résultats de cette politique, et j’avoue que je suis curieux de voir la suite.

Pourquoi

Les gens ne comprennent pas pourquoi on part.

Ici c’est tout à fait la France comme elle aime à s’imaginer. Un marché pittoresque, des vieux chasseurs rougeauds avec un abonnement fréquence chez le cardiologue, quelques enfants, des jardins manucurés, des pauvres dignes et silencieux, une multitude de SUV, la promenade sur le front de mer, une peur panique des événements. Surtout, surtout, qu’il ne se passe rien. Ou alors, que ça se passe loin d’ici.

La grande ville c’est la pollution le bruit les arabes. L’espace public, le danger. On est si bien ici. Ben justement non, moi ça m’étouffe, tout ça. Ca me rend dingue, de vivre dans un parc d’attractions pendant que les gens crèvent autour, justement moi ça ne me soulage pas de me dire que tout ça se passe loin de chez moi, que je n’y peux rien, que ça n’est pas sous mon nez. À l’abri on le sera toujours bien assez – à vrai dire je ne me sens pas à l’abri, seulement à l’écart, parce que rien n’est à l’abri de ce qui vient. Ce ne sont pas les malheureux murets qu’ils montent sur la côte qui les protégeront de la montée des eaux, ce ne sont pas les gesticulations commémoratives qui les protégeront du fascisme. C’est idiot mais je ne suis guère rassuré par le fait qu’ils s’organisent déjà en milices de voisins vigilants, qu’ils ont tous déjà des fusils, et qu’ils les sortent déjà absolument quand ils veulent, période de chasse ou non.

Donc oui, on s’en va. Moi j’étais venu à la mer pour écrire, pour être au calme, pour apprendre à naviguer et à bricoler, que sais-je. Je pensais que de là, la soif s’éteindrait d’elle-même, en gardant la tête suffisamment longtemps dans le seau de confort. Mais non.

On a rencontré des gens super. J’ai appris plein de choses. Les pic-nics à la plage c’était bien, courir sur la falaise aussi. Surtout j’ai réussi à faire la paix, au bout du compte, avec la somme de mes échecs et le sentiment de ne pas avoir été un bon fils. C’est pas si mal.

Photo : Gilles Ollivier

La paternité

Ca fait trois romans que je lis (Purity, 2666, A Fraction of the Whole – spoiler alert, tout ça), tous de nationalités différentes mais où un curieux schéma se répète à l’identique : un jeune homme – sympathique, intelligent, peut-être un peu naïf et sentimental – tombe amoureux d’une jeune femme qui s’avère totalement déséquilibrée. Ils mènent une vie chaotique et marginale, le personnage masculin se soumettant aux excentricités toujours plus problématiques de sa compagne. Un beau jour, elle annonce être enceinte. Stupeur, panique. Peu de temps après avoir accouché, elle disparaît, dans des circonstances globalement tragiques, comme si, une fois son devoir accompli, elle avait fini par se laisser tomber dans le précipice au bord duquel elle chancelait depuis toujours.

L’histoire nous est rapportée du point de vue du jeune homme, auquel on s’identifie – on ne saura rien de ce qui se passe dans le crâne de la folle, car en réalité elle tient plus de la péripétie que du personnage. Elle était là pour donner un nouveau problème au héros : la paternité. Et elle est obligée de quitter la scène sitôt qu’elle a pondu, car sinon il est évident que notre héros, pour lettré et sympathique qu’il soit, ne se préoccuperait guère du sort de son enfant, disons uniquement de manière tangente. Ce n’est pas que l’enfant lui serait indifférent, c’est seulement que ses autres problèmes, ses vrais problèmes, son livre ses névroses ses ambitions, ne lui laisseraient guère l’occasion d’y penser.

Il y a quelques mois, un podcast d’Arte Radio s’était intéressé à la question de la répartition des tâches ménagères au sein du couple, surtout une fois qu’on a des enfants, lorsque les considérations logistiques deviennent pressantes. Tout ce qui est dit dans l’émission est juste, mais j’ai été particulièrement intéressé par deux choses : d’abord le retour chez soi après l’accouchement – ce moment où, le congé paternité terminé ou quelque « gros projet » réclamant décidément son attention, le père retourne travailler et laisse la mère avec les couches et les biberons. C’est ce moment où un fossé se creuse, où s’installe la dynamique de la mère experte et du père incapable, qui ne s’occupera pas volontiers des enfants parce qu’il ne sait pas y faire et parce qu’on lui reprochera son inanité et sa nonchalance lorsqu’il aura des velléités de s’y mettre.

Ensuite et surtout, il y avait dans le podcast l’interview d’un type qui a accepté de partager les tâches ménagères avec sa compagne, après moult tractations. À la fin, la question vient de savoir ce que ça lui apporte, de faire sa part. Il réfléchit un peu et répond, en substance : ‘Rien, que des contraintes. Bon peut-être que je suis un peu plus proche de ma fille’.

Et voilà donc ce qui était disponible comme exemple de type à peu près décent (quoique renâclant).

Quand mon fils est né j’étais salarié, mais j’ai eu la chance d’avoir un chef qui a toléré sans broncher et pendant des mois que je vienne travailler aux heures qui me chantaient, du moment que j’effectuais les tâches qu’il m’avait confiées. Quand ma fille est née j’étais redevenu indépendant, et globalement je n’ai pas beaucoup travaillé dans l’année qui a suivi. Je ne comprenais pas pourquoi je n’arrivais pas à accomplir tout ce que je voulais, pourquoi tout prenait un temps et une énergie folles, alors même que j’avais le sentiment de me tuer à la tâche.

Dans les romans dont je parlais plus haut, les pères sont toujours aimants mais empotés, fondamentalement encombrés par une tâche qui n’est pas la leur mais qu’ils acceptent par sens du sacrifice. Comme Dugenou dans le podcast qui finit par faire les courses pour faire la preuve de sa grandeur d’âme.

Je voudrais donc m’adresser aux pères de ma génération : effectivement, ça n’apporte rien à personne de faire les courses et de passer l’aspirateur. À vos compagnes non plus, rassurez-vous, vous ne leur volez rien. Par contre, plus que partager les tâches ingrates, les considérer comme les vôtres, ça vous apportera une compagne qui a le temps et l’opportunité et l’énergie de se consacrer à ses propres projets hors du foyer et des enfants, et qui ne se muera donc pas progressivement en harpie castratrice de sitcom, ni en folle furieuse de roman dont vous raconterez ensuite qu’elle était déséquilibrée depuis le début. Pensez-y.

Photo : It takes a village …………………and a whole lot of bottles par Allan Foster

KOD vol.3 : Teenage Color

J’ai enfin trouvé le temps d’imprimer le dernier numéro de KOD.

Update: Ils sont tous vendus, du coup voici une version PDF si vous voulez le lire.

Un temple et un labyrinthe

Intrépides lectrices, intrépides lecteurs,

Deux nouvelles îles sont venues rejoindre Archipel ces dernières semaines.

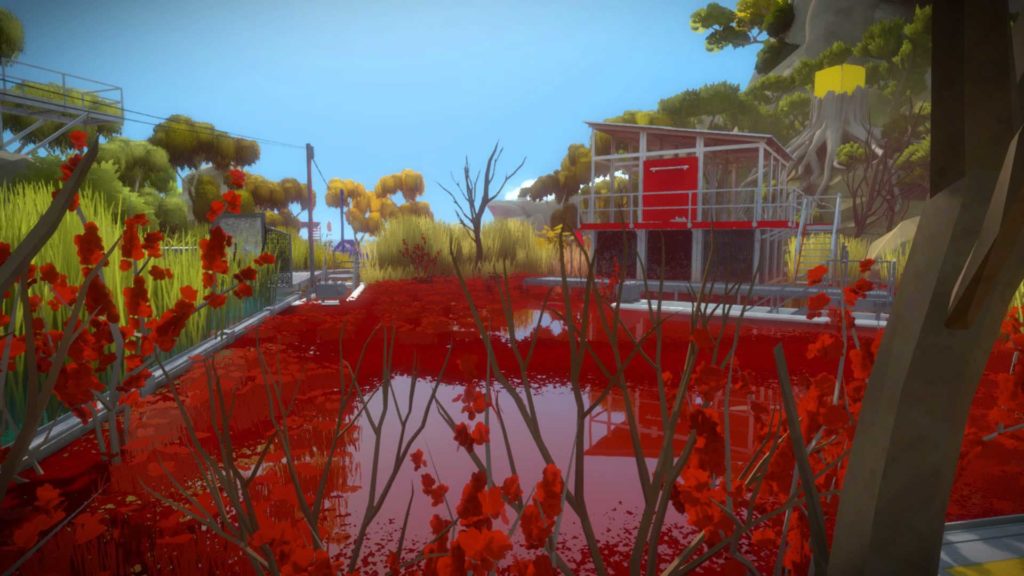

Dans ‘Le temple aux 5000 vœux’, vous découvrirez les coulisses de mes aventures au Havre – il y a des paradoxes temporels, de l’impressionnisme et une étrange île rouge et cubique.

Et dans ‘Le labyrinthe’, je tente de faire le tour de mon obsession pour The Witness, un jeu incroyablement ambitieux et qui se déroule sur une île tout ce qu’il y a de plus rampaldienne – il y a un cinéma clandestin, des photos d’acides aminés et le sens de la vie.

Bonne lecture.

Image : le marais de The Witness

Les flingues du grand-père

Tout a commencé un dimanche parfaitement classique de mon adolescence : un déjeuner chez mes grand-parents, dans les tréfonds des Deux-Sèvres, en compagnie de mes parents, mon oncle et mon unique cousin, ainsi que de quelques difficultés à rester éveillé, parce que j’avais regardé des films jusqu’à pas d’heure la veille.

Après les paupiettes et le fromage et les crèmes au caramel et le sorbet aux fraises du potager, n’y tenant plus, je me suis effondré sur le canapé, où je me suis rapidement assoupi. Ca n’a pas duré, parce des exclamations en provenance de l’autre côté de la pièce m’ont bientôt tiré de mon demi-sommeil. Ma famille paternelle n’était guère coutumières des effusions alors forcément je me suis levé pour aller voir, les yeux encore embrumés.

Mon grand-père, le visage aussi dur et grave qu’à l’accoutumée, tenait un coffret en bois dont il montrait le contenu à mon père, mon oncle et mon cousin, qui commentaient assez bruyamment. Je me suis approché et j’ai vu, sidéré, deux revolvers, têtes bêches, et séparés par une rangée de balles, dans du velours rouge sang. Ils étaient splendides, rutilants, le métal vieilli mais toujours brillant, les crosses ornées – en tout cas c’est le souvenir que j’en garde, peut-être que j’exagère un peu. On m’a expliqué leur provenance mais je n’écoutais pas. J’avais l’impression de voir les deux flingues de Nicolas Cage dans Face/Off, ou le contenu de la mystérieuse valise brillante de Pulp Fiction.

Mon grand-père a attendu que mon cousin et moi soyons sortis pour remettre les revolvers dans leur cachette. Mon grand-père adorait les cachettes, il mettait des double-fonds partout.

Quelques années plus tard, en 2000, mon grand-père est mort. Je suis allé aider mon père à vider la maison, où régnait un bordel indescriptible – mes grand-parents avaient connu la guerre, ils ne jetaient rien. A un moment, Papa a dit : tiens, les flingues du grand-père. Il savait où chercher. On n’a pas pris le temps d’ouvrir le coffret, cette fois, mais au moins il m’a réexpliqué : c’étaient les armes de mon arrière-grand-père, gendarme de son état et mort prématurément, dans les années 20. Des revolvers d’ordonnance que mon grand-père gardait par sentimentalisme. Mon père m’a dit qu’il les amènerait à la police pour nous en débarrasser (il n’aimait guère les armes).

Mon oncle ne voulait rien garder de cette maison alors c’est mon père, sentimental devant l’éternel lui aussi, qui a tout pris. Les meubles, les tableaux, le vin, les livres, les photos. Il a tout entassé dans la maison à la mer.

J’ai vidé la maison de mes parents fort peu de temps après, finalement. En 2012. Dans la bibliothèque, derrière les œuvres de Klotz, je crois bien, j’ai trouvé deux flingues dans un sac en papier. J’étais consterné. D’une part parce que Papa avait gardé ces armes pendant des années, là, accessibles, au lieu de s’en débarrasser comme il me l’avait promis. D’autre part parce que les armes ne ressemblaient en rien à l’impression fantastique qu’elles m’avaient faite, quinze ans plus tôt. C’était seulement deux petits automatiques, noircis par le temps et pas très impressionnants. Pas de trace du coffret. Pas moyen de jouer à Castor Troy.

J’ai pris mes flingues dans mon sac à dos, je suis monté dans le bus et je suis allé au commissariat. J’étais embêté mais on m’a expliqué que c’était un cas assez banal. Il y a un formulaire pour déclarer des armes qu’on ne devrait pas avoir, qui offre deux options : les faire « neutraliser » à la manufacture d’armes de St Étienne pour environ 80 euros pièce, ce qui donne le droit de les conserver ou de les vendre ; ou bien en faire don à l’Etat, qui les fait fondre pour en faire du mobilier urbain, notamment des plaques d’égout.

J’ai choisi cette deuxième option, sous le regard consterné des flics qui étaient venus dans le bureau jeter un œil aux vieux flingues de mon grand-père. Pas d’arme chez moi.

Après ça, on est parti vivre au bord de la mer, dans l’ancienne maison de vacances de mes parents. On avait besoin de changer d’air. Mais c’était un peu difficile au milieu de leurs affaires et de celles de mes grand-parents que mon père avaient entassées là. Du coup on a passé cinq ans à trier, virer, trier, virer, respirant un peu mieux à chaque mètre cube déblayé.

Chaque fois j’appelais mon oncle pour vérifier qu’il ne voulait rien conserver des affaires de ses parents, et chaque fois il me disait que non, il ne voulait rien. Avancer, pas de sentimentalisme.

Je ne sais pas si mon père a jamais vraiment compris son frère, ils avaient une assez grosse différence d’âge, mais pour ma part je me sens toujours plus proche de lui à mesure que je vieillis – surtout que je suis bien forcé de réaliser que la vie que je mène, toujours pleine de déménagements et de nouveaux départs et d’ambitions contradictoires, ressemble bien plus à la sienne qu’à celle de mon père. Peut-être aussi que c’est une manière de ne pas me sentir complètement seul et sans racines.

Au printemps dernier on a fait un dernier coup de vide. Objectif enfin atteint : cette fois j’avais réussi à me débarrasser de tout ce que je gardais parce qu’on m’avait toujours dit de le faire – en dernière analyse, par piété filiale, et une piété filiale en pure perte puisque personne n’était témoin de mes dévotions.

J’ai appelé mon oncle pour le prévenir que j’avais donné à Emmaüs la table de bridge et la chaise en acajou effroyablement lourde dont je savais qu’ils lui avaient servi de bureau quand il était adolescent. Je me suis dit que ça l’amuserait, qu’il serait fier de moi, d’avoir réussi à m’extraire de la malédiction du fétichisme familial. Il m’a dit : « Oui, tu as bien fait. Mais tu as gardé les flingues ?

– Quoi ?

– Les flingues, les revolvers d’ordonnance du grand-père. Ils étaient cachés dans l’assise de la chaise. C’est pour ça qu’elle est aussi lourde. »

Photo : les flingues de Castor Troy dans Face/Off